NB: (Toutes les images de mes mésaventures sont à la fin de cette chronique)

La vie, c’est tout ce que tu ne comprends pas et qui t’arrive quand même.

Je me suis réveillé à l’aube avec cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête et qui semblait m’être dictée par je ne sais quelle puissance divine ou par mon mystérieux ange-gardien s’excusant de ce qui venait de m’arriver. Comme s’il voulait se dédouaner de ne pas m’avoir averti plus clairement, avec davantage d’insistance de ce que j’allais traverser comme déconvenues.

C’est souvent ainsi. Il nous arrive des évènements que l’on prend pour de simples difficultés à surmonter, des retards contrariant nos projets bien huilés, des silex qui se glissent insidieusement dans la chaussure du voyageur et l’obligent à reconsidérer ses plans et son agenda, mais que l’on balaie trop souvent d’un revers de manche ou d’un air dédaigneux, aveugles aux signes que la Providence met sur notre chemin, ne voyant pas qu’il s’agit en réalité de panneaux nous avertissant d’un danger, ou nous indiquant un itinéraire bis, une voie de délestage, pour éviter de foncer tête baissée vers l’adversité. Ce sont précisément ces avertissements que je n’ai pas su voir, qui me conduisent aujourd’hui, au vu de ce qui s’est passé, à me demander si tout dépend de notre seule volonté, ou si nous ne sommes finalement, qu’une simple marionnette emberlificotée dans des ficelles invisibles, manipulées par autre chose que notre tout puissant et illusoire libre arbitre. Nous en reparlerons en fin de chronique, mais revenons aux faits et à l’enchaînement des événements des douze derniers jours.

Après quatre mois merveilleux passés en France à me la couler douce, à m’octroyer du bon temps auprès de la ribambelle d’êtres généreux qui me réconfortèrent par leur franche amitié et butinant ce qui ressemble furieusement à de l’amour, je décidai qu’il était grand temps de reprendre la route et ma vie vagabonde, afin d’entamer un nouveau chapitre de vie. Je pris donc un billet d’avion, aller simple pour l’Uruguay, le 11 septembre avec l’intention de retrouver ma moto et de filer lentement vers le nord de la Colombie, retrouvant l’immense Pampa argentine, l’altiplano bolivien, les lacets inspirants de la Cordillère des Andes, ponctués de quelques incartades aventureuses en forêt amazonienne. Quelques mois de voyages, jalonnés de bitume, de poussière et de gravier, de nouveaux écrits cristallisant dans ce qui serait mon troisième ouvrage, mon appétit de vivre et d’improbables rencontres. Tout cela me paraissait si coutumier et réglé comme du papier à musique. Quelle naïveté ! J’avais oublié que je suis un piètre musicien et que ce n’est pas toujours nous qui jouons des instruments ; dans le meilleur des cas, nous sommes assis aux premières loges, face à l’orchestre d’un destin qui se déroule sous nos yeux, avec notre pâle complicité, et surtout que : quand ce n’est pas l’heure… et bien ce n’est pas l’heure !

J’avais impérieusement décrété que le 11 septembre serait la date de la levée du rideau du nouveau spectacle de ma seconde partie de vie, confortablement assis dans mon zinc volant à tire d’aile vers une existence à réinventer au terme d’un long périple, pour m’établir sur les rives d’un lac colombien, au beau milieu de la nature, loin des villes, afin de poursuivre par intermittence mes activités d’écriture et de baroude. Tout cela me parut aussi clair et rectiligne qu’une autoroute. Il me suffisait de le décider pour que cela advienne.

J’ignorai juste – mais comment aurais-je pu le deviner – que cette nouvelle pièce allait se dérouler en trois actes qui s’enchaîneraient crescendo : le retard, la complication, l’impossibilité.

Acte I : Le retard

Le premier grain de sable survint dans la matinée du 11 septembre sous la forme d’un message de la compagnie LATAM qui m’informa que mon vol du soir était malheureusement annulé, me proposant un report le lendemain à la même heure sans modification de tarif ou un remboursement annulant ainsi mon départ.

Partir plus tard ou rester en France ? La réponse à cette alternative me parut évidente. Il fallait que je parte coûte que coûte, choisissant de différer mon vol au lendemain. Premier signe que je dédaignai royalement, ayant tant de projets à réaliser en Amérique Latine !

Le vol du 12 septembre se déroula sans la moindre anicroche. Il décolla à l’heure prévue, atterrit à São Paulo à 4h30 du matin. J’errais durant deux heures dans un aérogare vide, à la recherche d’un café qui aurait les vertus d’une potion magique, pour espérer survivre à l’attente de mon prochain vol. Contrairement aux informations qui m’avaient été fournies lors de mon enregistrement à Paris, je n’eus pas à récupérer mon bagage pour passer la douane et le faire réenregistrer. Il suivait directement et m’attendrai à Montevideo. Mais c’est le genre de fausse information qui peut générer confusion et stress dans l’esprit de tout passager qui n’aurait pas l’habitude des voyages internationaux, qui ne parlerait pas anglais ou manquerait de vigilance nécessaire qu’impose ce type d’escale.

Fatigué par le vol transatlantique quasiment sans sommeil, que je venais d’effectuer dans une carlingue qui tenait davantage de la boîte à sardines low cost que du transport aérien avec un minimum de confort, je repérai ma future porte d’embarquement et me laissai aller à la rêverie durant plus d’une heure. Je dois sans doute à mon expérience et à mon intuition le fait de constater, à 25 minutes du départ, que la salle d’embarquement était étrangement vide. Un coup d’œil sur les panneaux d’affichage me confirma que la salle d’embarquement avait changé. Je me rendis sans tarder à la porte A35 et m’affalai sur un banc en acier dont les accoudoirs inamovibles avait été visiblement conçus pour dissuader tout voyageur de s’allonger et de piquer un petit somme. L’inconfort et le manque de caféine commençaient à entamer ma bonne humeur.

Il ne se passa guère plus de 10 minutes avant que je visse le troupeau de voyageurs se lever comme un seul homme, et partir en transhumance à la recherche d’une nouvelle porte d’embarquement, située cette fois-ci au sous-sol. Je suivis la troupe et m’assis sur un banc guère plus accueillant, laissant la longue file indienne des passagers épuisés par ce gymkhana matinal s’écouler lentement, et s’engouffrer dans les bus censés nous conduire à notre avion, certainement pas assez important pour bénéficier d’un accès passerelle.

A peine assis dans l’avion, je changeai de place dès que le personnel de bord ferma la porte principale, me confirmant que les trois sièges devant moi ne seraient pas occupés. Je pouvais prendre mes aises et me laisser aller à une longue sieste de deux heures, sans devoir me battre avec une autre sardine pour conquérir le bout d’accoudoir en plastique qui faisait office de frontière.

Acte 2 – les complications

J’ignorais en foulant le sol de l’aéroport de Montevideo que je venais d’entamer le second acte de la pièce dans laquelle j’occupais le rôle principal. J’envisageai initialement de récupérer sans tarder ma moto qui hibernait depuis quatre mois au sous-sol d’un parking public du centre-ville.

N’étant pas particulièrement fan de l’Uruguay et ne souhaitant pas voir s’envoler mon temps et mon argent sans raison valable, j’avais prévu de ne pas y faire de vieux os, estimant y rester deux ou trois nuits au maximum, m’imaginant bien devoir remettre en forme la moto dans un atelier du coin, notamment pour les révisions d’usage et pour recharger la batterie que je n’avais pu débrancher. Il me semblait évident qu’elle avait dû souffrir du froid humide de l’hiver uruguayen.

Après avoir récupéré mon sac de 14 kg, je fis un crochet par un distributeur pour compléter le cash qui me restait de mon précédent voyage, changeait ma carte SIM française pour ma puce uruguayenne et la rangeai précautionneusement dans un carnet, dûment scotchée au milieu de mes 32 autres carte SIM (une par pays traversé) avec l’air satisfait d’un espion aguerri à ce genre d’exercice.

Je sautai dans un taxi au sortir de l’aéroport, direction une auberge de jeunesse de la vieille ville dans laquelle j’avais réservé trois nuits. Nul doute qu’avec mes 58 printemps bien tassés, j’occuperai le rôle de doyen dans cet établissement ordinairement fréquenté par de jeunes tourdemondistes.

La chambre ne serait pas prête avant 15h. Qu’à cela ne tienne. J’avais le temps d’aller m’occuper de la moto, surtout si elle ne démarrait pas, m’obligeant à trouver les moyens de la faire remorquer jusqu’à l’atelier le plus proche. J’aurais sans doute le temps aussi de m’octroyer une bonne bière et de casser la croûte en terrasse, dans une des ruelles délabrées de la vieille ville, à deux pas du port, espérant profiter des rayons du soleil qui amadouaient l’air frais de l’hiver austral finissant.

Après m’être acquitté des quatre mois de parking, j’allais débâcher mais vieille complice qui somnolait au second sous-sol. La selle était toute humide et recouverte d’une fine couche de moisissure, ce qui ne laissait rien présager de bon. En tournant la clé, je m’aperçus que les phares s’allumaient, diffusant une pleine lumière jusqu’au fond du parking. La batterie n’était donc pas vide. Il me fallut une bonne dizaine de minutes pour la dégourdir et la sortir de son silencieux repos. Le démarreur faisait de son mieux pour lancer le piston, mais je le sentais peiner, essayant de l’aider en priant tous les Dieux qui avaient, de près ou de loin, une quelconque influence sur la mécanique. Quel soulagement quand j’entendis les premières explosions du monocylindre de 650 CC. Je la laissai tourner quelques minutes pour qu’elle se réchauffe, en lui donnant de grands coups d’accélérateur, comme pour signifier impérieusement le retour du maître, mais surtout pour que les fluides circulent et que le moteur se désencrasse.

Tout était pour le mieux dans le meilleur des monde. Une fois dans la rue, je fis un tour du quartier pour voir si tout fonctionnait. Bien qu’elle toussât un peu, requérant quelques kilomètres à plein régime pour se dégripper et recharger pleinement la batterie, je constatai que le frein arrière était inopérant, totalement distendu, que les pneus avaient besoin d’un sérieux regonflage et que le réservoir d’essence fuyait. De toute évidence, je n’allais pas échapper à la case Atelier mécanique, pour ces menues réparations et un contrôle de l’ensemble.

En repassant par la rue du parking, je décidai de m’arrêter afin de remercier le patron pour la ristourne qu’il m’avait octroyée et en profiter pour lui demander s’il connaissait un bon mécanicien moto dans le quartier. Quelle ne fut pas ma surprise, en stationnant la moto, de constater qu’on m’avait volé ma plaque d’immatriculation. Je lui montrai l’espace vacant sous le feu arrière et les deux vis rouillées encore en place qui laissaient supposer qu’on l’avait délibérément arrachée. Après un rapide tour dans le sous-sol et la mine gênée du propriétaire des lieux, il fallut bien admettre que je n’avais plus de plaque ! Il ne me fallut guère plus d’une minute pour imaginer toutes les complications et tracasseries que j’allais devoir affronter en raison du fait qu’il me serait impossible de refaire une plaque Péruvienne dans un autre pays. Je risquais de me faire arrêter à tous les coins de rues ou de me faire enlever la moto par la fourrière pour défaut de plaque.

Il me fallait absolument établir une plainte auprès des autorités et disposer de tous les papiers nécessaires permettant de relater les faits et de prouver ma bonne foi. Traverser une grande partie de l’Uruguay, toute l’Argentine d’Est en Ouest puis toute la Bolivie, en passant 3 frontières sans la moindre plaque d’immatriculation et sans passer pour un délinquant, relèverait de l’exploit. Par chance dans mon malheur, comme souvent lorsque j’ai des problèmes ou avaries, la solution réside dans les 200 mètres ou survient en moins de 20 minutes : il y avait un poste de police juste au coin de la rue.

Bardé de tous les papiers de la moto et de mes documents de voyage, j’allai relater et expliquer la situation. Une charmante policière me prit sous son aile assermentée et tapa ma déposition, du bout de ses deux doigts manucurés. Comme il était impossible d’obtenir, depuis l’Uruguay, une plaque à l’identique, d’un bleu particulier avec le nom de PERU gravé à côté du drapeau, la jeune fonctionnaire me conseilla d’aller à l’Ambassade du Pérou, pour leur signifier ma situation et demander conseil.

Chose dite, chose faite. Quinze minutes plus tard, j’expliquais à un fonctionnaire péruvien mes déconvenues en lui demandant comment faire pour me procurer une plaque ou disposer d’un sauf conduit me permettant de franchir les frontières. La situation inédite semblait avoir dépasser son domaine de compétence. Il m’opposa une fin de non-recevoir en remuant les bras comme des sémaphores, tout en me conseillant d’aller consulter le Ministère des affaires étrangères uruguayen.

Je commençais à être sérieusement fatigué à cause du voyage, du décalage horaire et de mon estomac vide qui s’était réjoui de mes promesses alléchantes d’un solide déjeuner en terrasse. Mais ce n’était plus du tout la priorité. Je décidai de battre le Faire pendant qu’il est chaud et enfourchait ma moto aux freins défaillants pour traverser la ville et me rendre au Ministère.

Je me garai à la va-vite et, constatant que les bureaux fermaient à 15h30, je décidai de couper l’imposante file d’attente qui poireautait, d’un air collectivement résigné, jusque sur le trottoir. Je fonçai vers l’accueil en m’excusant, prétextant qu’il s’agissait juste d’une demande d’information, en forçant un peu sur mon accent français soulignant ma mine déconfite. Une jeune femme particulièrement aimable et d’une rare efficacité, m’enjoignit de m’assoir sur un banc non loin du comptoir de l’accueil, m’indiquant d’un air rassurant qu’elle allait s’occuper de moi, dès que le flot des usagers ayant rendez-vous se tarirait. Après une quinzaine de minutes à l’observer dispatcher d’une main de maître les gens en fonction de leur motif, elle me fit signe d’approcher, prit tous mes papiers et disparut à peine quatre minutes, avec dans le regard cette étincelle d’intelligence forcément rassurante qui prouve qu’elle avait tout compris à ma situation.

Persuadé qu’elle allait réapparaître avec une solution, elle revint pour m’informer qu’il me fallait en fait aller à la préfecture de police, située à l’autre bout la ville, pour faire authentifier ma plainte par la plus haute autorité et revenir demain au Ministère afin qu’on l’établisse un sauf-conduit qui attesterait aux frontières de ma situation et expliquerait les raisons pour lesquelles je sillonnais le continent sans plaque réglementaire. Cela ne réglerait sans doute pas les déconvenues à venir mais ça aurait le mérite de justifier officiellement le défaut d’immatriculation.

Exténué et affamé, je décidai de laisser cette nouvelle étape pour le lendemain – à chaque jour suffit sa peine…

J’en profitais tout de même pour dégoter un atelier disponible dès la lendemain, à la première heure, pour effectuer les quelques réparations dont dépendaient ma sécurité et ma tranquillité d’esprit. La paperasse attendra… La journée avait été assez productive comme cela !

Quiconque a déjà franchi des frontières par voie terrestre, avec un véhicule, sait que ce genre d’exercice n’est jamais une sinécure et recèle toujours de pièges et de complications administratives ou douanières, pouvant générer d’importantes pertes de temps et un bon niveau de stress. Je sais par expérience, avec mon mode de vie singulier, que passer une frontière d’un pays étranger avec une moto péruvienne et un pilote français réserve toujours de nouvelles surprises, mais en l’absence de toute plaque d’immatriculation, cela devrait joyeusement corser les choses.

Le lendemain, décalage horaire oblige, j’étais sur le pied de guerre dès 7h du matin, bien décider à déplacer des montagnes pour régler les problèmes administratifs et mécaniques. Pas question que je m’éternise en Uruguay avec les 8500 Km qui m’attendaient pour rejoindre le nord du continent sud-américain…

À 8h30 j’étais à la préfecture. On m’introduisit sans délai auprès de l’assistante du secrétaire général et je lui parlai de mon problème de plaque. Elle prit ma plainte, copie de mon passeport et du visa d’entrée en Uruguay et me promit de me donner des nouvelles dès qu’elle aurait pu faire signer et authentifier mon dossier par un haut responsable. En ressortant, j’espérais avoir des nouvelles avant la fin de la journée. J’ignorais à cet instant que la dite Barbara finissait son service à 14h et j’étais loin d’être sa priorité.

A 10h, je laissai comme convenu ma moto à l’atelier tout en espérant pouvoir la récupérer en début d’après-midi, selon les indications du chef d’atelier.

Résultat des courses, je n’eus aucune nouvelle de mon dossier coincé sur un bureau à la préfecture avant le lendemain 10h30 et après deux relances de ma part.

Dans la foulée je récupérai mon engin, réparé et révisé. Mes rêves les plus fous ne s’étaient pas réalisés mais, au regard de la situation, je m’en sortais plutôt bien. Il ne restait plus qu’à retourner au Ministère pour obtenir les bons tampons, ce qui fut chose faite à l’heure du déjeuner. Je pouvais reprendre la route dès le lendemain matin, prendre le Ferry à Colonia del Sacramento, à trois heures de route, et filer ensuite à Buenos Aires, située sur la rive argentine du Rio de la Plata.

Acte 3 – l’impossibilité

Prenant la route en fin de matinée, la moto semblait satisfaite de se dérouiller enfin les jantes. Je retrouvais le son du monocylindre qui ronflait harmonieusement depuis les importantes réparations moteur que j’avais dû effectuer quelques mois auparavant, à Santiago du Chili.

J’avais pris la décision quelques jours avant de m’envoler d’Europe, pour retrouver ma vie d’errance sur les chemins d’Amérique latine, de retrouver le goût des voyages à l’ancienne, avec une bonne vieille carte papier que l’on consulte le matin pour décider de l’étape du jour, griffonnant les noms des principales villes qu’il me faudrait traverser, des lieux d’intérêt qui s’afficheraient en petits symboles le long du trajet. Je ne veux plus être guidé par une machine et être l’esclave raisonnable d’algorithmes qui n’ont comme but que l’efficacité et la rapidité à tout prix. Je veux redonner de l’espace au mystère, au détours, à la bifurcation instinctive. Laisser l’opportunité à la vie de dérouler le scénario ou le parcours qu’elle aura concocté pour moi. Je préfère m’arrêter souvent pour demander mon chemin aux gens que je rencontrerai, susciter la première étincelle de conversation et recevoir les conseils des locaux plutôt que de suivre servilement le tracé désincarné et optimisé d’un logiciel sans cœur, concocté par un ingénieur californien ou chinois jamais sorti de derrière son écran. Voyager à l’ancienne, c’est envoyer une magnifique invitation à la vie, accepter de se perdre pour découvrir l’inattendu et finalement, croyez-en mon expérience, pour mieux se retrouver. C’est aussi se réconcilier avec moi-même en redonnant toute son importance à l’intuition, au sens de l’orientation et à l’instinct de vie. C’est opté pour la curiosité et osé l’enthousiasme d’une rencontre de bord de route, en se rappelant que c’est l’essence même du voyage, que l’autre est avant tout une opportunité avant que d’être un risque ! Je n’utiliserai désormais le GPS que pour sortir du dédale d’une ville ou pour localiser un endroit pour dormir le soir venu, quand j’aurais fait une réservation et devrait localiser un lieu précis.

C’est donc ce que j’ai fait ce matin-là, avant de partir de Montevideo. J’ai déplié ma carte un peu élimée et écornée de l’Uruguay. C’est la troisième fois que je parcours ce petit pays qui a la réputation curieuse d’être « la suisse de l’Amérique latine. », sans les vertigineuses montagnes helvétiques, car l’Uruguay est désespérément plate et dénaturée.

Je décidai de renoncer au trajet le plus évident, que je connais par cœur pour l’avoir fait à trois reprises, qui consiste à suivre la côte par la voie rapide, sans grande surprise ni intérêt. Je bifurquerai au plus tôt vers l’intérieur, en me laissant guider par la poésie ou la noblesse des noms de bourgades. Cela rajoutera une bonne heure à mon trajet mais j’ai du temps à revendre et il n’y a pas de pluie annoncée sur la région, aucune raison donc de foncer tête baissée. Je partis avec le cœur léger et le sourire aux lèvres, heureux de retrouver ma vie de bohème après ces quatre mois fabuleux passés en France à jouer mon rôle préféré : celui de l’ami-gitan.

Je débarquais en milieu d’après-midi en périphérie de la ville coloniale joliment appelée Colonia del Sacramento, qui est sans doute le plus beau joyau de l’Uruguay. J’avais réservé une chambre dans une estancia quelques heures auparavant. Je fis la connaissance de Daniel, le très accueillant propriétaire des lieux qui bricolait torse nu dans son jardin, dévoré par une végétation foisonnante, et remettait en état « sa piscine », grande comme un lavabo, en prévision du printemps qui n’allait pas tarder à pointer son nez. Daniel était professeur, ancien propriétaire d’un collège et, comme moi, poète à ses heures.

Le lieu était paisible et je décidai d’y passer 3 nuits, ayant besoin de me recentrer et de reprendre l’écriture, après ces mois de glandouille en France et ces quelques jours de marathon administratif à Montevideo.

Je passai la première soirée en compagnie de Julia, une adorable et jeune voyageuse de 24 ans – l’âge de mon fils – qu’une amie m’avait présentée à la capitale. Julia faisait ses premiers pas dans le voyage autonome et je lui distillais quelques conseils enthousiastes de vieux briscard. Elle vivait à Saint Barth et s’était donnée quelques semaines pour partir “à l’aventure”, en solitaire, dans l’espoir de trouver quelques réponses aux innombrables questions qui la tracassaient quant à sa vie future. Je la trouvais drôle et courageuse. Elle était en quelque sorte en pèlerinage en Uruguay dans l’espoir de revivre des circonstances qui avaient préludé à des jours heureux et de bons souvenirs dans la vie de ses parents. Elle cherchait des traces d’un passé nostalgique qui n’était pas le sien et espérait dans ce même élan trouver des signes de son propre avenir, d’une vie à inventer de fond en comble. Elle prévoyait ensuite d’aller passer quelques jours au Mexique puis d’aller visiter des amis à Boston. Je la convainquis de passer avant quelques jours à Buenos Aires, étant à quelques encablures de la capitale argentine.

Le second jour, je fis la rencontre de Severin et Florà, un jeune couple berlinois qui était au milieu d’un long et passionnant périple de 9 mois en Amérique du Sud, sur un vrombissant side-car Ural acheté de troisième mains en Europe. Spontanés, originaux et sympathiques en diable, nous nous promîmes de poursuivre nos discussions de voyageurs et de nous retrouver pour une soirée à Buenos Aires. Parmi les sujets à creuser, déterminer si le vagabondage est mieux sur deux ou sur trois roues ! Avouez qu’il n’y a pas de sujet plus important au monde pour des gens qui n’ont d’autre obsession dans la vie que d’être heureux et magnifiquement vivants… tant que ça roule !

Deux jours plus tard, je descendis du Ferry à Buenos Aires et entrai pour la cinquième fois en Argentine, mais pour la toute première fois, sans plaque d’immatriculation. Les douaniers s’en étonnèrent. Je leur fournis sans qu’ils me les demandent tous les papiers permettant d’attester de la situation et de ma bonne fois. Ma nouvelle entrée dans l’immense Argentine et dans cette ville d’une vingtaine de millions d’habitants (si l’on inclut son agglomération, le Grand Buenos Aires) ne posa pas le moindre problème. Nous nous retrouvâmes le lendemain soir avec mes jeunes amis pour un apéritif dans le quartier bohème de San Telmo. Severin et Florà firent la connaissance de Julia. La conversation fut joyeuse et bien arrosée. Les conseils de voyage, les tuyaux et bon plans circulaient fraternellement et cette soirée, qui avait merveilleusement bien commencé, ne laissa rien présager de la tournure des événements.

Nos amis side-caristes furent les premiers à se sauver. Ils avaient réservé un dîner-spectacle de Tango dans le quartier. Peu après je raccompagnai Julia jusqu’à la porte de son auberge de jeunesse, à deux pas de bar Poesiaque nous venions de quitter. Une bruine dense avait commencé à tomber sur Buenos Aires, transformant la belle cité latine en une sorte de faubourg londonien. Les ampoules jaunes des réverbères formaient un halo flou laissant deviner la présence menaçante, à chaque coin de rue, d’un Jack l’éventreur aux allures de Gaucho de la Pampa.

Je récupérai ma moto qui m’attendait en toute humidité devant le bar où nous avions passé un si joli moment. J’étais encore plein de ces bonnes vibrations et de nos éclats de rire qui donnent tout leur sel au voyage, en émaillant les jours solitaires d’une belle camaraderie. Il devait être un peu plus de 21h. Je décidai de rentrer chez mon amie Adriana, ex-consul honoraire de France en Patagonie, que j’avais connue à l’époque du COVID, et qui m’avait rendu de précieux services lorsqu’il m’avait fallu organiser mon rapatriement après mes trois mois de confinement à Puerto Piramides, isolé sur les bords de l’Atlantique. Depuis, à chaque fois que je repasse par Buenos Aires, on se voit ou elle m’héberge.

Alors que je remontai tranquillement l’avenidad de la Rábida en direction du Nord, une large avenue longeant le Palais présidentiel, je fus surpris par le véhicule qui me précédait lorsque celui-ci freina et se mis à tourner brutalement sur la droite. En une fraction de seconde, j’essayai de l’éviter en me déportant sur la voie de bus. Malheureusement, la chaussée était trempée par la pluie qui s’était intensifiée et mes pneus glissèrent sur les bordures en plastique jaune vissées dans l’asphalte et censées délimiter les voies. J’évitai le choc avec le véhicule qui bifurqua et disparut, sans que je sache s’il avait pris la fuite ou s’il était inconscient de l’accident qu’il venait de provoquer. Je ne me souviens que de la chute brutale sur le sol et d’une longue glissade sur le bitume. Je perdis connaissance de longues minutes et fus secouru par une adorable dame qui me suivait à une trentaine de mètres et qui me relata plus tard les faits.

Elle appela les secours tandis que je demeurai inconscient, à plat ventre, mon pied droit coincé sous ma moto de 250 kg. Mon premier et vague souvenir fut la vision de l’asphalte noir à quelques centimètres de mon visage qui brillait de mille feux, comme si on avait jeté une poignée de diamants étincelants. Le spectacle de la pluie rebondissant sur la chaussée était irréel et mon corps était insensible, totalement engourdi par l’adrénaline qui agissait comme un anti-douleur. Une voix d’homme m’expliqua qu’il était policier et que les secours arrivaient d’une minute à l’autre. Il me demanda si je comprenais ce qu’il me disait. Je lui dit que j’étais français, en lui précisant bêtement que je venais d’avoir un accident. Il me dit qu’il se chargeait de ma moto, que je ne m’inquiète pas, que je pourrai la récupérer au poste de police 1E. Évidemment, ne pouvant bouger, coincé sous ma moto, j’oubliai instantanément tous ces détails. Je pense avoir replongé dans une sorte de torpeur et ce n’est que les secouristes, dégageant la moto et glissant leur brancard sous mon corps endolori qui m’en extraire pour me ramener à la froide réalité : un vague souvenir de l’ambulance, des lumières blafardes à l’intérieur du véhicule, la sirène hurlante, l’inconfort de la civière et de la minerve qui me cisaillait la nuque.

Je fus conduit à l’Hospital Argerich, situé à moins de dix minutes lorsque l’on dispose d’un gyrophare et d’une sirène autorisant à griller les feux rouges. À mon arrivée, je fus pris en charge, transféré sans ménagement sur un brancard dont la première caractéristique fut l’inconfort épouvantable qui me permit de reprendre conscience de mon corps sérieusement endolori. On me laissa poireauter sans information dans une salle à la lumière aveuglante. Au bout d’une demi-heure, je me mis à hurler pour demander de l’aide, dans l’espoir qu’un humain en blouse blanche vienne m’apporter un verre d’eau, un analgésique et quelques nouvelles sur la suite des opérations. Il ne se passa rien durant un temps qui me parut une éternité, sans doute bien plus d’une bonne heure. Personne ne répondît à mes appels à l’aide, personne ne vint me visiter et s’enquérir de mes éventuels besoins ou faire le moindre diagnostic. Personne ne traversa la salle aux multiples entrées dans laquelle j’avais été déposé – stocké serait un terme plus adéquate pour désigner le paquet humain et encombrant que j’étais devenu.

J’essayais à plusieurs reprises de trouver un peu d’apaisement dans le sommeil, mais l’inconfort, la douleur lancinante et la lumière blafarde du local m’en empêchèrent. J’entendais au loin, au bout de couloirs inaccessibles, le personnel hospitalier qui riait et bavardait, me parvenait aussi le son de vidéos provenant de téléphones portables et diffusant les âneries décérébrantes de réseaux sociaux. Souvent, comme partout, l’hôpital public n’est plus que l’ombre décharnée d’un système de santé à bout de souffle, une cours des miracles où chacun fracasse ses frêles espoirs de guérison sur les ruines d’une incompétences et d’un désœuvrement coupable. À Buenos Aires comme sous tant d’autres latitudes, l’hôpital public n’est plus qu’un hall de souffrances plaintives et un lieu où un personnel désenchanté croise, sans grande conviction, un peuple de désespérés, d’accidentés de la vie, et de malades imaginaires.

Au bout d’une heure, je vis surgir un soignant qui passait par là, qui avait dû entendre mes râles ou qui s’était simplement égaré dans le dédale des salles. Je lui demandai s’il était possible d’obtenir un verre d’eau et un anti-douleur. Il acquiesça en marmonnant une réponse incompréhensible. J’attendis assoiffé, sentant de plus en plus une douleur aiguë qui montait de mes côtes et de mon épaule droite. J’attendis en essayant de faire abstraction de mon mal être et de cette soif qui m’asséchait la gorge. J’attendis en comptant les quarts d’heure qui me semblaient s’égrener à la lenteur des heures. Il ne revint jamais…

Au bout de deux heures, qui me parurent des jours, une petite dame vint prendre de mes nouvelles. Je lui expliquai ma douleur thoracique, ma soif extrême, mon désir d’information. Elle disparut et revint sans tarder avec une bouteille d’eau et des monceaux de gentillesse dans son sourire. Je lui demandai si elle était infirmière mais sa réponse agit sur mon moral aussi sûrement que l’aurait fait la nouvelle d’un grâce miraculeuse dans le cœur d’un condamné à mort, apprenant son acquittement.

« Non. Je suis Sandra, c’est moi qui vous suivait sur le boulevard. J’ai vu l’accident et me suis arrêtée pour vous venir en aide jusqu’à ce que la police arrive et que l’ambulance vous emmène. »

Je venais de rencontrer un ange. Elle m’expliqua être ensuite rentrée chez elle pour déposer son fils et être repartie en direction de l’hôpital pour prendre de mes nouvelles et voir comment les choses se passaient.

Je n’en revenais pas. Dans ce lieu froid et déshumanisé, plongé au cœur de circonstances où tout semble nous être adverse et étranger, surgit au plus fort de la tempête des êtres qui nous font croire en Dieu ou pour le moins nous redonne un lumineux espoir en cette humanité si souvent décevante. Je la remerciais dix fois de sa gentillesse. Elle me précisa qu’elle était inquiète pour moi, que je n’avais rien à attendre de bien de l’hôpital public, et qu’il fallait absolument qu’elle m’aide à être transféré dans le privé. On appela ensemble mon amie Adriana, à qui j’appris la nouvelle de mon accident, et qui était déjà au lit. Elle me dit de patienter, qu’elle venait me chercher au plus vite. Entre temps, l’ange Sandra remua ciel et terre pour que le personnel soignant s’intéresse davantage à mon cas qu’aux dernières vidéos sur YouTube. Un brancardier vint me chercher sans tarder pour me conduire à la radiographie.

Une quarantaine de minutes plus tard, Adriana pointa son nez et prit également les choses en main, avec son autorité naturelle de femme, ayant l’habitude de gérer des problèmes et d’imposer des solutions à un parterre d’incompétents.

Un médecin de garde me reçut enfin avec les résultats de mes radios, m’expliquant que j’avais un petite fracture de la clavicule. Me découpant une bande de gaze qu’il me noua autour du cou et de l’avant-bras, en guise d’attelle de fortune, me disant qu’il faudra que je consulte demain un spécialiste en traumatologie. Visiblement, il fallait qu’il aille vaquer à d’autres occupations. Nous quittâmes l’hôpital, saluâmes l’adorable Sandra, à laquelle je demandai ses coordonnées, nous promettant de nous revoir. Personne dans ce lieu à l’abandon n’avait eu l’idée de nettoyer le sang, et de désinfecter les plaies que j’avais sur la tempe et à la jambe droite, ce que je réalisai en me croisant dans une glace et en quittant mon pantalon déchiré de toute part, une fois rentré chez Adriana.

Le lendemain, je pus faire l’inventaire des dégâts et de toutes mes douleurs. Je fus soulagé d’apprendre en recevant le coup de téléphone du policier qui m’avait porté secours et qui s’était chargé de ma moto, que celle-ci n’avait rien. En début d’après-midi, Adriana me conduisit à l’Hospital Aleman, un établissement privé d’excellente réputation, afin d’y effectuer tous les examens traumatologiques nécessaires. On m’informa que la fracture était sérieuse et nécessitait une intervention chirurgicale. Un peu plus tard dans l’après-midi, nous partîmes accompagné de Jorge, un ami motard, récupérer ma Kawasaki au poste de police 1E où elle m’attendait sagement, afin que mon camarade surnommé affectueusement « el negro », puisse la ramener chez Adriana et lui trouve un parking, le temps que je m’organise.

Le surlendemain de l’accident, en considérant que j’en aurai pour de longues semaines de réparation et rééducation, je pris la décision de rentrer en France pour me faire opérer et dorloter, ce qui me donnera le temps de réfléchir à tout cela et de comprendre les tenants et les aboutissants de cette leçon de vie que le destin venait de me donner.

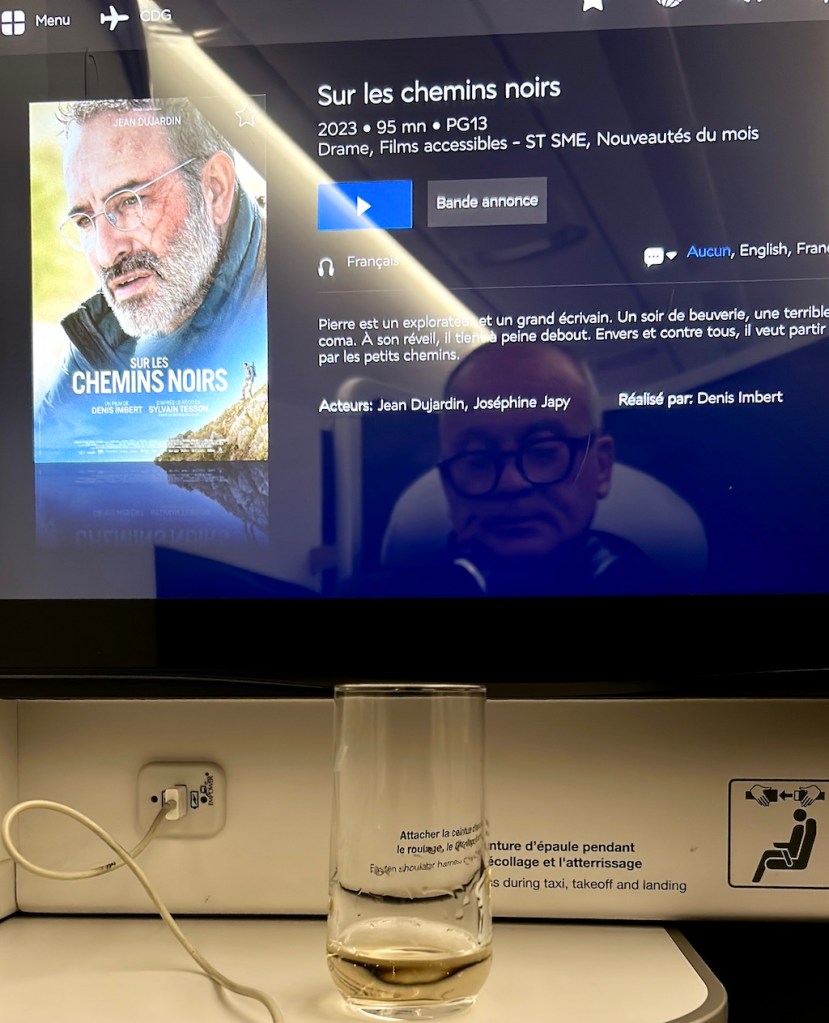

Quatre jours plus tard, avec l’aide de mon assurance-voyage, qui prit en charge les frais et l’organisation de mon retour en France dans des conditions idylliques, je m’installai confortablement en Business Class à bord d’un vol de nuit Air France, choyé par un personnel aux petits soins. J’avais opté pour la place 4L le long du hublot, me félicitant à l’idée d’être le premier type qui traverserait l’Atlantique en 4L. Le fait d’adjoindre le fauteuil roulant à la longue liste des véhicules et moyens de transport que j’avais empruntés pour faire mon tour du monde n’était pas non plus sans me déplaire.

Le premier film qui me fut proposé, alors que le grand oiseau blanc s’envolait de l’aéroport Ezeiza de Buenos Aires, fut l’adaptation du livre de Sylvain Tesson, Les chemins noirs, avec Jean Dujardin dans le rôle principal.

Dans ce film biographique, Dujardin incarne l’écrivain-voyageur, blessé à la suite d’un accident, qui part se refaire une santé et surtout faire retraite au fond de lui, en arpentant la France des sentiers de traverse sur plus de 1300 Km. Dans cette œuvre cathartique, jalonnée de similitudes avec ma propre existence, je ne vis pas qu’un message-clin d’œil de mon propre destin, mais plutôt et surtout une leçon qui reste à déchiffrer concernant le nouveau chapitre de cette vie qu’il me faut une fois de plus réinventer.

Le message était fort. L’avertissement avait été graduel et sérieux. Nul doute qu’au cœur de l’adversité, face à toutes les possibilités de vie qui s’ouvraient désormais à l’aventurier-entreprenant que je suis devenu, une protection divine m’était offerte. Charge à moi de profiter de ces deux mois de repos et de réflexion pour en tirer les conclusions qui s’imposent et choisir le chemin, inspirant et fécond, pour lequel je suis fait.

Comme il est désormais d’usage dans mes chroniques de voyage, je laisserai le mot de la fin ou la moralité de l’histoire à un écrivain. Qui mieux que Sylvain Tesson avec son corps meurtri et son ascèse imposée, peut conclure l’histoire de mes propres péripéties ? Voici donc un extrait lumineux de son ouvrage Les chemins noirs qui mérite d’être lue, du film qui vaut la peine d’être vu.

« Un rêve m’obsédait. J’imaginais la naissance d’un mouvement baptisé confrérie des chemins noirs. Non contents de tracer un réseau de traverse, les chemins noirs pouvaient aussi définir les cheminements mentaux que nous emprunterions pour nous soustraire à l’époque. Dessinés sur la carte et serpentant au sol ils se prolongeraient ainsi en nous-mêmes, composeraient une cartographie mentale de l’esquive. Il ne s’agirait pas de mépriser le monde, ni de manifester l’outrecuidance de le changer. Non ! Il suffirait de ne rien avoir de commun avec lui. L’évitement me paraissait le mariage de la force avec l’élégance. Orchestrer le repli me semblait une urgence. Les règles de cette dissimulation existentielle se réduisaient à de menus impératifs : ne pas tressaillir aux soubresauts de l’actualité, réserver ses colères, choisir ses levées d’armes, ses goûts, ses écœurements, demeurer entre les murs de livres, les haies forestières, les tables d’amis, se souvenir des morts chéris, s’entourer des siens, prêter secours aux êtres dont on avait connu le visage et pas uniquement étudié l’existence statistique. En somme, se détourner. Mieux encore ! Disparaître. « Dissimule ta vie », disait Épicure dans l’une de ses maximes (en l’occurrence c’était peu réussi car on se souvenait de lui deux millénaires après sa mort). Il avait donné là une devise pour les chemins noirs.

Nous serions de grandes troupes sur ces contre-allées car nous étions nombreux à développer une allergie aux illusions virtuelles. Les sommations de l’époque nous fatiguaient : Enjoy ! Take care ! Be safe ! Be connected ! Nous étions dégoûtés du clignotement des villes. Si nous écrasions à coups de talon les écrans livides de nos vies high-tech s’ouvrirait un chemin noir, une lueur de tunnel à travers le dispositif. Tout cela ne faisait pas un programme politique. C’était un carton d’invitation à ficher le camp. Vivre me semblait le synonyme de « s’échapper ». Napoléon avait dit au Général de Caulaincourt dans le traîneau qui les ramenait à Paris après le passage de la Berezina : « Il y a deux sortes d’hommes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. » Du temps où je m’étais passionnément intéressé à l’Empire, jusqu’à prendre mon bain coiffé d’un bicorne, j’avais trouvé cette phrase définitive. Aujourd’hui, tordant mes chaussettes sur un banc de vase du Var, je pensais que l’Empereur avait oublié une troisième colonne : les hommes qui fuient. « Sire ! » lui aurais-je dit si je l’avais connu, « Fuir, c’est commander ! C’est au moins commander au destin de n’avoir aucune prise sur vous. »

Bon bah… welcome back ! 😂

J’aimeAimé par 1 personne

Tu es trop chou! Tu as fait ça pour qu’on ait enfin l’occasion de dîner ensemble. Quel Ami formidable tu es 🙂

Je t’appelle un de ces jours

Baci

Ivan

J’aimeAimé par 1 personne

Mince…

Récupère vite et bien !

Franck T

J’aimeAimé par 1 personne

Cheminer est une activité que l’on peut pratiquer tout en restant sédentaire. il semble que l’important ne soit pas la chute mais l’atterrissage ! Bon courage et bonne convalescence. M

J’aimeAimé par 1 personne

Quelle histoire ! Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu de frissons en lisant des publications.

Finalement le dénouement n’est pas si dramatique et je te souhaite un rétablissement aussi prompt que possible en attendant la reprise de ton nouveau projet.

Take care of yourself

Amitiés

JPE

J’aimeAimé par 1 personne

Si bien écrit et si bien dit. …je me reconnais dans beaucoup de vos mots ( et quelques mésaventures, prenez soin de vous , une clavicule fracturée ça fait très mal….) Et je me suis souvent demandé, quelques semaines / mois après un coup du sort, pourquoi je n avais pas tenu compte de signes avant coureurs et que je n avais pas davantage écouté mon instinct. Je l écoute davantage depuis quelque temps – ce qu on me reproche parfois- mais on est finalement le meilleur médecin de soi même. A notre décharge, être clairvoyant n est pas toujours simple. Bonne route à vous, âme Nomade…

J’aimeAimé par 1 personne

Salut Fred ,

Mince alors , pas fun ce qui t’arrive . Tu n’auras même pas eu le temps de profiter de ton nouveau périple . Et tu as du passer un moment douloureux et angoissant

Mais tu as frôlé une plus grande catastrophe. Ton épaule va vite se réparer , tu es un Warrior . Et tu vas bientôt pouvoir reprendre la route

En attendant , bon retour en France . Donne des News .

Je t’embrasse fort

Natalie

J’aimeJ’aime

Bonjour, je viens de lire vos péripéties

Bon rétablissement !

ps : j’ai vu le film les chemins noir au cinéma avec grand plaisir

J’aimeAimé par 1 personne

Signé : Hugues

J’aimeJ’aime

Signé : Hugues

J’aimeAimé par 1 personne