Ce qu’il y a de magique dans l’existence, c’est que notre vie est parsemée de surprises qui patientent quelque part, qui nous devancent sur notre hasardeux chemin, et qui, sans que nous le sachions, n’attendent finalement que notre venue pour nous sauter aux yeux ou nous effleurer l’esprit. C’est ce qui vient de m’arriver il y a quelques jours de cela, au fin fond de l’Amazonie brésilienne. Un ouvrage m’attendait pour me parler de moi, en empruntant les mots d’un autre écrivain-voyageur. Les détours sont parfois si mystérieux, la révélation si étonnante qu’il est difficile d’éviter les mots de Destin ou de Providence, pour évoquer cette rencontre entre un être et une chose.

C’est ainsi que l’épaisse forêt, conjuguée à l’amour des mots, m’a glissé un clin d’œil sous la porte. N’y-a-t-il pas plus belle reconversion pour un arbre que de finir sous la forme d’un livre de voyage qui se passe de mains en mains, après avoir incendié des âmes vagabondes, illuminant finalement toute aventure humaine ? Avouons qu’il y a pire comme fin de vie. Ici, dans la plus grande forêt du monde, rien ne se perd, tout se transforme. Cette histoire en est la preuve.

Bien sûr, il faut être ouvert à l’idée que les choses ont leur propre vie et qu’elles peuvent être chargées de vibrations, de souvenirs ou d’émotions n’attendant que notre passage pour se glisser entre nos mains et signifier quelque chose qui prendrait soudainement tout son sens.

Alphonse de Lamartine avait bien sûr raison en s’interrogeant avec ses vers fameux: « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? »

L’inerte et le vivant vibrent à l’unisson quand ils parviennent à s’accorder secrètement, souvent à notre insu. C’est devenu pour moi une certitude, maintes fois éprouvée lors de mes pérégrinations existentielles.

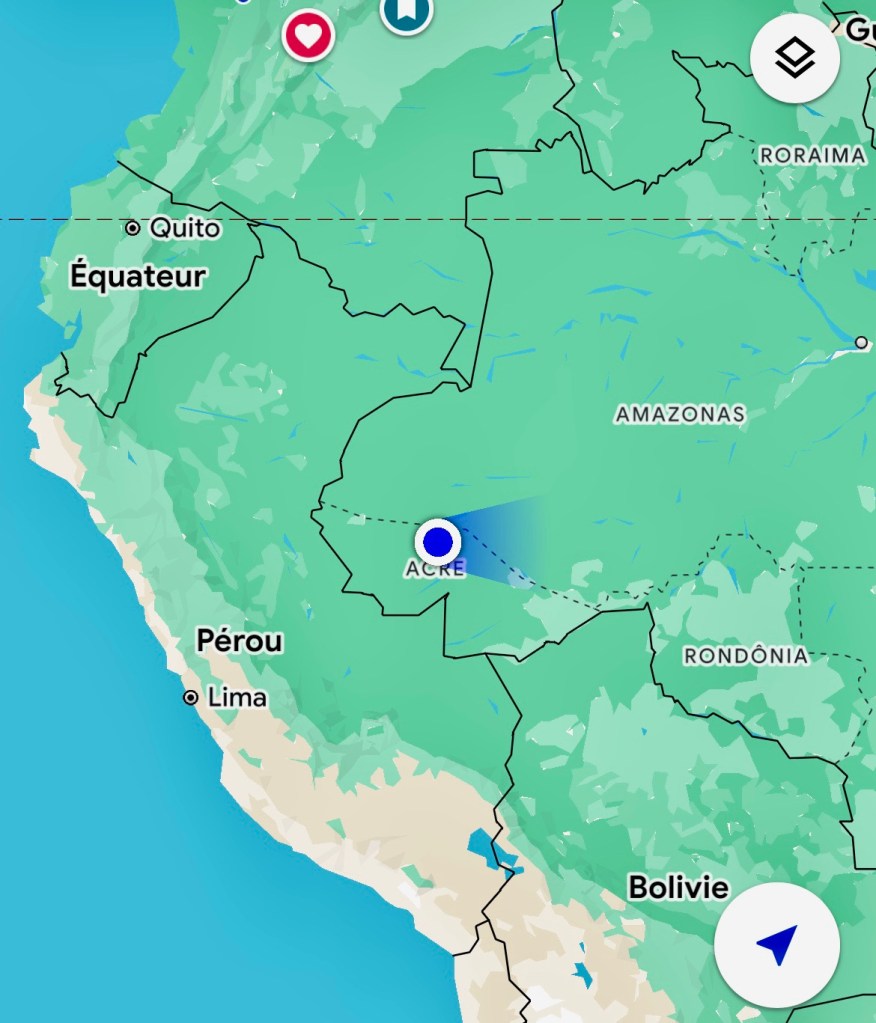

J’étais donc arrivé depuis trois jours dans la communauté Huni Kuin qui compte quelques treize mille âmes, réparties dans une centaines de villages sur le territoire d’Acre, une région située à l’extrême ouest du Brésil, pas très loin de la frontière avec le Pérou. Il n’est pas étonnant que la plupart des brésiliens ne connaissent pas ou soient incapables de situer ce territoire, en s’exclamant comme on l’a entendu « É uma terra de selvagens » – ( c’est une terre de sauvages)…

Je devais passer une quinzaine de jours dans un lieu, Aldeia de Caucho, situé sur la rive de la rivière Arauaca, à une trentaine de minutes en pirogue de la ville éponyme.

J’y rejoignais mon vieil ami Loïc, ancien entrepreneur dans la Tech, comme moi, qui n’était pas parti se reconvertir dans un tour du monde effréné, mais qui s’était lancé dans une aventure tout aussi passionnante, en allant explorer tout ce que les médecines indigènes et les savoirs autochtones, d’Amérique et d’Afrique, avaient à proposer.

Il est aujourd’hui l’un des rares hommes blancs, occidental, issu de l’univers rationnel des affaires, à être allé aussi loin dans la connaissance et l’expérimentation concrète de ces médecines, ces pratiques que la science moderne a bien du mal à considérer comme sérieuses, alors qu’elles existent et se transmettent depuis des milliers d’années, tout en réglant la vie et les traditions d’immenses communautés d’êtres humains, vivant en parfaite harmonie avec la nature et la terre mère. Ce qui, avouons-le, n’est plus du tout le cas de nos sociétés modernes et occidentales, et ce depuis deux siècles et demi. Voilà qui est dit…

Répondant à son invitation, je venais de le rejoindre sur le long parcours qu’exige ce périple vers l’un de ces lointains « bout du monde », qui résonne avec un farouche dépaysement, ainsi que la découverte d’une culture indigène forte et passionnante. Nous venions pour profiter d’un forum qui regrouperait durant cinq jours une communauté de deux cent participants, tous autochtones, autour d’une trentaine de chamanes, maîtres spirituel ou Wisdom- keepers, mais que l’on appelle Pajé dans cette région du monde. Nul doute que cela allait constituer le cœur battant de notre séjour amazonien.

Je partageai une petite pièce au premier étage d’une cabane de planche et de tôle,

avec l’ami Loïc, et Ayman, un artiste libanais, très reconnu pour ses peintures et sculpture grand formats, sur la scène internationale, venu vivre également les cérémonies immanquables qui concluraient chacune des journées initiatiques, à grand renfort d’ayahuasca et autre breuvage magique, parfois jusqu’au petit matin.

Ayman n’allait pas tarder à rejoindre la horde inspirante de mes amis du Tour du monde, tous ces gens que j’ai croisés, sous toutes les latitudes, et appréciés pour leur personnalité, leur scintillante singularité ou encore leur hospitalité et les quelques jours de fraternité partagée qui redonne foi en l’être humain.

Chacun de nous vaquait durant la journée, sous une chaleur accablante, à ses occupations et nous nous retrouvions presque chaque soir pour partager le dîner à la grande table commune jouxtant la cuisine, puis sous la Maloca dans le cadre des cérémonies (la Maloca, dans de nombreux pays d’Amérique du Sud est la maison commune qui concentre les activités communautaires, à la fois temple spirituel, lieu de partage et d’échanges, abritant tous les événements de transmission des savoirs et rituels ancestraux).

Ce n’est que le troisième jour, en fin d’après-midi que je me résolus à ramasser un livre de poche qui trônait depuis deux ou trois jours dans l’encoignure de notre porte de chambre, côté couloir. Je l’avais évidemment remarqué, avec sa couverture abîmée et la tranche des pages jaunie, signe que cet ouvrage avait sérieusement vécu, pensant qu’il appartenait à l’un de mes congénères, qui n’avait pas eu le temps de le rentrer dans la chambre, l’abandonnant à la va-vite sur le sol.

Mais trois jours plus tard, de toute évidence personne ne l’avait touché.

Je m’en saisis et vis qu’il s’agissait d’un ouvrage en français, au titre évocateur « Aventures en Guyane » d’un auteur méconnu: Raymond Maufrais.

Le titre attira mon attention car j’avais eu la chance de me rendre, vers l’âge de quatre ans, en Guyane Française, avec ma mère pour rendre visite à mon paternel, employé dans une entreprise de travaux publics chargée de détruire l’essentiel du centre pénitencier de Cayenne et des îles du Salut.

N’ayant évidemment aucun souvenir de ce précoce voyage, mais ayant vu comme beaucoup le film Papillon avec Steve Mac Queen et Dustin Hoffman dans leurs interprétations magistrales, et encore baigné par les quelques anecdotes de mon père, qu’il se plaisait à ressortir lors des déjeuners familiaux du dimanche, je gardais dans ma mémoire fantasmatique des notes d’exotisme où le diable lui-même avait une île à son nom. La preuve que la Guyane devait être l’enfer sur Terre!

Lorsque je lus les premières pages de ce petit livre en forme de carnet de voyage, je reçu une véritable claque littéraire, tant l’avant-propos me parlait et cette œuvre orpheline me semblait m’être destinée.

Le destin écourté de son auteur, sa mystérieuse disparition, l’opiniâtreté de son père a le chercher durant tant d’années dans les endroits les plus reculés de cette forêt impénétrable, dans laquelle je venais de poser mon sac, tout cela finit par me convaincre de le lire et de progresser dans ses pages, avec la chaleur moite comme complice de lecture, avec la sensation d’arpenter un territoire inconnu qui nous accueille pour mieux nous engloutir.

Voici donc quelques extraits que je vous livre et qui devraient convaincre les plus aventureux d’entre vous d’aller se perdre à mes côtés dans la luxuriance de cette Amazonie s’étalant sur une surface représentant plus de deux fois la superficie de la mer Méditerranée.

La lecture de cette œuvre posthume d’un très jeune explorateur et la descente aux enfers à laquelle il nous associa constituent un mémorable témoignage de l’illusion et des dangers menaçant tout aventurier qui prendrait à la légère l’exploration de ce foisonnant autant qu’envoûtant continent de chlorophylle et de biodiversité qu’est l’immense forêt primaire d’Amazonie, répartie sur 9 pays d’Amérique du Sud. La Guyane n’étant que le plus petit échantillon…

Présentation de l’éditeur – Points Aventure

« Il y a 2500 ans, Pindare disait: « N’aspire pas à l’existence éternelle mais épuise le champ du possible. » Cette exhortation à un dépassement de la vie était aussi un appel à la liberté et aux liens qui l’unissent à l’esprit d’aventure.

Vingt-cinq siècles plus tard, l’énergie vitale de Pindare ne serait-elle pas un remède au désenchantement de nos sociétés de plus en plus formatées et encadrées? Et l’esprit d’aventure l’un des derniers espaces de liberté où il serait encore possible de respirer à son aise, d’agir et de penser par soi-même ?

C’est sans doute ce que nous disent les livres qui, associant aventure et littérature, tentent de transformer l’expérience en conscience. »

Patrice Franceschi

« Né en 1926, Raymond Maufrais est un explorateur, résistant et écrivain français disparu en Guyane en 1950.

A l’été 1946, il entreprend un premier voyage au Brésil, où il commence à prendre des notes pour le livre qu’il projette d’écrire, Aventures au Matto Grosso. Trois ans plus tard, il débarque à Cayenne pour réaliser son rêve : relier la Guyane française et le Brésil, puis redescendre le rio Jari jusqu’à la ville de Belém. Ce voyage sera le dernier : personne ne reverra plus Raymond Maufrais. Son père le cherchera, en vain, durant des années. Le carnet de route quotidien de cet ultime périple, retrouvé par hasard par un Indien dans la jungle amazonienne, deviendra Aventures en Guyane. »

Préface de Patrice Franceschi

(Président d’honneur de la Société des explorateurs français et directeur de la collection Points Aventure aux éditions Points):

« Aventures en Guyane a marqué une génération entière de lecteurs. Le récit se présente sous la forme d’un joumal – respectant ainsi la matière d’origine des carnets de Maufrais – mais il est nécessaire de le lire et de le relire pour en percevoir toute la richesse. C’est bien sûr la marque des grands livres: chaque lecture rapproche infailliblement l’auteur du lecteur jusqu’à la sensation d’intimité, apportant en même temps un éclairage de plus en plus net sur ce que le premier a voulu dire au second. En somme, ces livres-là nous rendent un peu plus intelligents chaque fois qu’on les ouvre…

Le récit de Maufrais est traversé de bout en bout par une sincérité absolue. Une sincérité d’autant plus incontestable que les carnets sont livrés ici à l’état brut, tels qu’il les a rédigés au jour le jour, seul et solitaire face au défi qu’il s’était imposé: établir la jonction Guyane-Brésil par le fleuve Jari, seul et à pied. Un défi insensé à l’époque. On assiste alors, comme dans une tragédie antique, à une descente aux enfers aussi inexorable que bouleversante. Maufrais avance à travers la jungle vers son but mais c’est de la mort qu’il se rapproche chaque jour un peu plus. Il le sent, bientôt il le sait, et son écriture nous restitue avec une puissance peu commune le drame de l’épuisement physique qu’il vit au quotidien jusqu’à l’échéance finale. À aucun moment il ne triche avec la souffrance et le désespoir.

Encore moins avec lui-même. Il se bat, assume de bout en bout, ne se résigne jamais. Courage et surtout dignité imprègnent ces pages saisissantes de vérité.

En même temps, on ne peut qu’être impressionné par la qualité littéraire de ce « premier jet» et imaginer avec nostalgie ce qu’auraient été les livres de cet écrivain-né.

Ce qui nous touche aussi dans ce journal d’une mort annoncée, c’est l’authenticité rare de Raymond Maufrais en tant qu’homme. Il est l’archétype parfait de celui qui va jusqu’au bout de lui-même au prix de sa vie parce qu’il croit profondément en ce qu’il fait. À lire entre les lignes, on comprend que rien d’autre n’a d’importance pour Maurais que cet idéal. Et si son aventure nous atteint encore aujourd’hui malgré le temps et la distance, c’est sans doute à cause de cette quête de l’absolu qui le poussait en avant et transcendait chez lui le simple désir d’exploration. C’est par là bien sûr qu’il nous touche et que nous pouvons tous nous sentir concernés. On se prend alors à aimer Maufrais sans l’avoir jamais connu. »

Avant-propos

« … Un témoignage unique sur l’amour d’un père pour son fils.

Lorsque Edgar Maufrais doit se résoudre à jeter l’éponge, il est un homme à bout de forces, décharné, malade. Il n’a pourtant pas ménagé ses efforts ni reculé devant les pires sacrifices physiques et matériels. On peut les résumer en deux chiffres: 18 expéditions mises sur pied et 12000 kilomètres de rivières et de pistes – souvent inexplorées – parcourues dans la jungle d’Amazonie. Un exploit insensé quand l’on sait qu’Edgar Maufrais n’était qu’un paisible comptable que rien n’avait préparé à de telles épreuves. Pendant douze ans, sans relâche, il a taillé la forêt, s’est rendu dans des endroits réputés inaccessibles où on lui avait signalé la présence de son fils; il a montré la photo de Raymond à des milliers d’Indiens, de caboclos, de mis-sionnaires; il a joué à l’harmonica les airs scouts que son fils fredonnait quand il était « Otarie téméraire » chez. les éclaireurs de Toulon; il a gravé son nom sur des centaines d’arbres. En vain. Le fantôme qu’il poursuivait avait depuis longtemps été dévoré par la jungle.

Probablement son fils était-il mort quelques jours seulement après avoir écrit les dernières lignes de son carnet de route. »

Quelques extraits incontournables:

« Une vingtaine de cases dont dix-huit sont abandonnées, quelques Noirs anglais, des Saint-Luciens surtout, une mission des Eaux et Forêts faisant escale ici avant de monter vers Sahul, plus au sud de la Mana, deux magasins mal achalandés où deux boîtes de corned-beef coûtent un gramme d’or et le litre d’alcool deux grammes; nous sommes au pays des mineurs. Ici, un nouveau monde, sans lois, sans billets de banque, sans recensement, d’une structure sociale simpliste: le curé deux fois par an, le gendarme une fois tous les deux ans, pas de maire, pas d’autorité, ni d’hôpital. L’infirmier passe au hasard, une fois tous les vingt mois. On se sent seul, isolé et, en fait, ici, que la maladie vous frappe et vous êtes un homme mort. Tout se vend au gramme d’or. Les difficultés de transport sont la cause des prix exorbitants réclamés et cependant, pour un travail périlleux et exténuant, les canotiers sont payés cinq cents francs par jour. »

….

« Le soleil n’est pas encore levé, des brumes s’accrochent jusqu’aux cimes des géants de la forêt qui ruissellent d’humidité. Un chant résonne dans le lourd silence avec parfois comme réponse un cri d’oiseau engourdi.

Torses nus malgré la fraîcheur du matin, les deux frères dans leur trou ahanent à la mesure de leur pioche qui pique la terre grasse et rouge: le métal choque le quartz, la masse le broie lourdement pour en vérifier la teneur, la pelle crisse, chantant clair au frottement régulier des déblais qui s’amoncellent jetés avec force pardessus le trou qui s’agrandit sensiblement et s’agrandira jusqu’à ce qu’à force de creuser le filon apparaisse.

Une semaine, deux, trois peut-être, durant lesquelles les mineurs ne verront pas un gramme d’or, travaillant seulement à sa recherche.

Et dans la forêt les brumes traînent encore – lianes aux arabesques rigides, feuilles et arbres paraissant irréels. Dans de larges éclaircies, des silhouettes mortes se dressent chargées de nids de corbeaux.

La sueur ruisselle sur le torse nu des deux frères; le plus âgé s’arrête un instant, bourre sa pipe courte et bien culottée.

– Vous voyez le travail ?

Il prend un morceau de quartz, effrite la gangue terreuse, la brise à la masse, crache sur la cassure et, ajustant des lunettes à la monture d’acier rafistolée avec du taffetas gommé, il s’efforce de découvrir un point d’or.

Dix, vingt fois il recommence et, finalement, il trouve. J’aperçois sur la surface terne et nette de la cassure une étincelle jaune. C’est tout, et c’est de l’or : mais pour faire un gramme de ce métal précieux, combien de tonnes de quartz faut-il piler le soir dans le carbet avec la barre à mine. »

…….

Conclusion de cette chronique:

Je vous laisse, ami(e) lecteur ou lectrice, compagnon de route ou d’étape, car j’ai hâte d’aller me replonger dans les lignes suintantes de Maufrais.

Mais à cette heure, le mystère demeure. Qui as lu précédemment cet ouvrage dans ce coin perdu et surchauffé de la forêt brésilienne ? Qui a jugé bon de le déposer sur le pas de la porte de notre chambrée, en se disant peut-être qu’un autre voyageur français au long cours y trouvera une résonance ? Pourquoi aucun de mes congénère ou voisins d’autres chambres ne s’est emparé de ce livre avant moi?

N’est-ce pas la preuve irréfutable que Paul Éluard avait bien vu, lorsqu’il prétendait “qu’il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous.” ? N’est-ce pas tout bonnement miraculeux que ses carnets de voyage aient été retrouvés par un indien qui les fit resurgir à la civilisation, alors que tout disparaît si vite et efficacement dans ce labyrinthe végétal dense et si humide ? Il faut bien convenir que les miracles n’ont que faire des probabilités… quand un tel cadeau doit ressurgir, les lois qui rendent possible l’improbable enchaînement de causes et d’effets échappent à toute raison.

Alors avant d’aller replonger sous ma moustiquaire afin de m’aventurer plus avant dans ce livre-vagabond, je souris à l’idée qu’en notre époque d’instantanéité et de raccourcissement extrême du temps et des distances, où un message parvient aux antipodes en moins d’une seconde, il m’aura tout de même fallu plus de sept longues années et plus de 115.000 km parcourus autour de cette planète pour récupérer les paroles lumineuses et pleine de vie d’un frère de baroude. Il sourirait sans doute, lui aussi, si on lui disait qu’un inconnu a entendu son message 5/5, et qu’il aura fallu plus de 75 ans pour que sa voix me parvienne.

Une fois de plus, la vie facétieuse et prolifique me confirme, s’il en était encore besoin, que le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. La flèche décochée par Raymond Maufrais aura pris son temps, plus de sept décennies, mais aura atteint sa cible : un lecteur touché en plein cœur.