Tout a commencé par la missive d’un copain que je n’avais pas vu depuis de longues années, qui m’envoya ce message anodin via Linkedin : « J’ai une question Fred. Tu fais comment pour les visas, notamment en Afrique ? »

J’étais attablé à la terrasse d’un restaurant grec dans la petite ville de Nelspruit en Afrique du Sud, en train d’avaler une moussaka un peu trop liquide à mon goût et de siroter un chenin blanc tout à fait honnête, quand j’ai reçu son message. Je poireautais ici dans l’attente de récupérer ma voiture que j’avais déposée la veille au garage Land Rover du coin afin de réparer la climatisation, d’ajuster l’embrayage, de voir le problème de la porte arrière qui ne s’ouvrait plus et de régler le différentiel qui ne s’enclenchait plus. Bref, quelques travaux de dernières minutes, mais cruciaux pour qui s’apprête à partir durant cinq mois sur les pistes de l’Afrique australe.

N’ayant rien d’autre à faire que de prendre mon mal en patience, je lui envoyai la réponse suivante : « Sorry, j’étais dans le bush et découvre ton message seulement maintenant… le passeport français ouvre à pleins de pays sans besoin de visas. Je passe demain au Mozambique, il en faut un, mais tu peux l’obtenir à la frontière. Je te dirai. Si ça se trouve, ils ne vont pas me l’autoriser 😉 »

Il me répondit un sommaire : « Merci. Bon courage. »

J’ignorais à cet instant qu’il faut toujours se méfier des messages anodins, de la moussaka trop liquide et des gens qui vous souhaitent « Bon Courage » !

En sortant du restaurant, j’eus la bonne surprise de recevoir un coup de téléphone du garage m’indiquant que les réparations étaient faites et que la voiture m’attendait. Je sautai dans un taxi et partis retrouver mon Defender, en espérant qu’il soit désormais en parfaite santé pour accomplir le long périple que je m’étais fixé, loin des sentiers battus, mais surtout loin de tout mécanicien spécialisé Land Rover, en cas de nouveau problème. Mes connaissances en mécanique automobile étant à peu près équivalentes à celles que j’ai en planétologie ou en physique nucléaire. C’est peu dire…

Le Lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil dans mon sympathique guesthouse, je décidai de m’octroyer un solide petit déjeuner, bien que je n’en prisse jamais et me contentasse ordinairement d’un café noir, car je ne savais pas quand serait mon prochain repas. Tout franchissement de frontière incite à la prudence…

Je me mis en route vers huit heures. Le patron du petit hôtel, un Afrikaner taillé comme une armoire à glace à double battant, comprenant que je partais pour une aventure de quatre ou cinq mois à bord de mon Land Rover, qui devait me conduire vers des pays dont il connaissait vaguement l’existence – car mitoyens de l’Afrique du Sud – mais dans lesquels il ne lui était jamais venu l’idée et encore moins la volonté de se rendre, m’accompagna jusque dans la rue et agita ses bras en tous sens comme un sémaphore, en me souhaitant « Bon courage ». Un de plus…

Je sentis à son regard éberlué, lorsque je montai dans la voiture, qu’il se demandait pour quelle drôle de raison ou impérieux motif, un individu rationnellement constitué, souhaitât visiter le Malawi, la Zambie ou le Zimbabwe, sans y être contraint le moins du monde ?

Environ, une heure trente de route me séparait du poste de Lebombo qui marque la frontière entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. Ces moments où je monte à bord de mon Defender, qui tient plus du camion quelque peu rustaud, pesant et inconfortable, que d’un 4×4 moderne au confort de berline et à la débauche d’équipements électronique, sont des instants de bonheur absolu. Seul au monde, avec comme seule promesse le surgissement de l’imprévu qui s’offre à moi, comme unique spectacle dont j’occuperai le premier rôle, guidé par le long ruban d’asphalte d’une route qui m’ouvre son horizon, je savoure ma précieuse liberté, la possibilité de vivre et d’éprouver des sensations inconnues, de me rendre parfaitement disponible à des rencontres qui n’auront un sens qu’après les avoir intensément éprouvées. Ce sont ces heures de voyage pour le voyage que je suis venu chercher à l’autre bout du monde, dans ce mode de vie nomade, dans ces occasions de me confronter à moi-même par l’entremise d’évènements inattendus, avec tous mes sens exacerbés, la joie au bord du cœur et l’espoir de vivre des choses ébouriffantes.

Je roulais à un train de sénateur, me délectant du paysage et m’échappant parfois dans le lointain de mes pensées, laissant défiler les souvenirs, les visages et les sensations sur mon carrousel intérieur, que ces trois mois en Afrique du Sud et au Lesotho m’avaient permis de constituer. A une quinzaine de kilomètres de la frontière débuta un premier ralentissement dû à un nombre impressionnant de camions qui étaient stationnés en file indienne sur le bas-côté de la route. Le ruban de camions, pour la plupart identiques, s’étendait à perte de vue. La sérénité qui gouvernait ce début de matinée fit place à une pointe d’inquiétude. Je me demandai quel allait être le temps d’attente à la frontière et les difficultés que j’allais rencontrer, si à plus de douze kilomètres du poste douanier autant de véhicules était déjà agglutinés. Je commençais déjà à regretter l’option que j’avais, un temps, imaginée consistant à passer au Mozambique par un des petits postes frontaliers situés dans le Nord-Est du Parc Kruger, que j’aurais certainement été l’un des rares à emprunter. Mais, ces regrets n’avaient pas lieu d’être car il fallait que je repasse par Nelspruit pour effectuer les dernières réparations sur le Land.

Je dépassai à allure modérée cet interminable train de camions qui donnait presque le vertige, en priant pour qu’une voie soit réservée à la frontière pour les voitures ou véhicules particuliers, sinon j’allais devoir attendre d’interminables heures avant de pouvoir entrer au Mozambique, d’autant que je n’avais pas de visa et misais sur son obtention directement au poste douanier. Par expérience, après avoir traversé plus d’une quinzaine de frontières en trois ans, je sais parfaitement que ce genre d’exercice n’est jamais une simple formalité et que les difficultés ne tardent pas à surgir pour compliquer à l’envi l’existence du voyageur au long cours, surtout quand celui-ci se déplace autrement qu’en avion, pour plus d’une quinzaine de jours de vacances et sans bénéficier de la complicité d’une agence de voyage. Mais comme à mon habitude, je misais sur ma bonne étoile et sur mon optimisme invétéré.

Je fus soulagé en constatant, à l’approche de la douane sud-africaine, que l’imposante file de camions bifurquait en contre-bas, sur la gauche, indiquant qu’une voie leur était spécialement réservée, avec pesage de la cargaison et certainement des formalités et déclarations complexes qui expliquaient l’immobilisation de ces milliers de tonnes de marchandises sur la seule route qui pénétrait au Mozambique. Une dizaine de voitures seulement était stationnée sur le parking jouxtant les bâtiments de la douane. Une trentaine de personnes faisaient la queue devant l’entrée, ce qui constituait un petit nombre pour ce lieu qui est le principal point de passage entre ces deux grands pays que sont le Mozambique, avec sa trentaine de millions d’habitants et avec sa capitale, Maputo, toute proche et l’Afrique du Sud et ses cinquante-neuf millions d’âmes.

Je me garai au plus près, afin de ne pas laisser ma mon étincelant Land Rover contenant tout mon barda, sans surveillance, au point de jonction entre l’un des trois pays les plus dangereux au monde et le quatrième pays le plus pauvre de la planète. L’obtention de mon visa d’entrée au Mozambique, valable un mois, suffirait à accaparer toute mon attention, sans que j’aie à me préoccuper de soucis d’insécurité.

Alors que j’allais docilement me glisser dans la file des gens qui attendaient leur tampon de sortie du territoire sud-africain, un brave gaillard en guenilles, me jugeant différent ou espérant une rétribution ultérieure, me fit signe de le suivre, échangea quelques mots inaudibles avec les policiers qui barraient l’entrée et me fit pénétrer par l’arrière du bâtiment dans une salle vide qui donnait sur quelques comptoirs derrière lesquels s’assoupissaient deux agents des douanes qui avaient visiblement renoncé, depuis belle lurette, à s’intéresser aux derniers concepts à la mode sur l’épanouissement au travail. Leur mine suintait l’ennui et leurs paupières tressautèrent à peine à l’apparition du blanc-bec frenchy qui savait que le plus compliqué n’est pas de sortir d’un pays mais d’entrer dans le suivant. Ce en quoi, j’avais tort, comme la suite des évènements allait le démontrer.

Une seule personne me devançait et j’éprouvai sur le champ le sentiment d’être privilégié, en constatant de l’autre côté des vitres, la longue queue des gens qui attendaient leur tour, dont je n’avais vu que la partie qui poireautait à l’extérieur. J’ignorai à cet instant précis que j’étais dans la pièce qui mène le bœuf directement à l’abattoir, et pas dans celle où l’on se contente de traire les vaches laitières pour les renvoyer ensuite vers leur destin mozambicain. Grave erreur d’appréciation.

Quand ce fut mon tour, je tendis nonchalamment mon passeport à l’agent de la douane sud-africaine qui l’inspecta avec une attention soutenue, tournant et retournant les pages, cherchant visiblement quelque chose qui n’y figurait pas. Elle me regarda d’un air suspicieux et m’indiqua que mon visa touristique d’une validité de trois mois était expiré. J’étais entré le 28 mai en Afrique du Sud par un vol venant de Dakar, via Bamako et Addis-Abeba et j’aurais dû sortir du pays au plus tard le 26 août. Or, nous étions le 3 septembre, soit huit jours de dépassement. Je lui montrai alors le tampon que j’avais reçu à ma sortie du Lesotho, indiquant que j’y avais passé treize jours et que, selon mon expérience, cela prolongeait mon Visa sud-africain, de la période équivalente. En toute bonne foi, je pensais être encore dans la période autorisée par mon visa sud-africain. Dans la plupart des pays que j’ai traversés et après avoir discuté bien des fois avec de jeunes backpackers dont le visa initial arrivait à échéance, il suffisait de changer de pays, de traverser la frontière et de rester quelques jours dans le pays mitoyen, pour repasser ensuite dans le pays d’origine, afin d’obtenir un nouveau visa et redémarrer une période complète. J’eus sans doute le tort de prendre cela à la légère et de considérer qu’il se fut agi d’une norme internationale.

La jeune femme sud-africaine à la mine peu affable m’indiqua que ce n’était pas le cas et qu’ayant séjourné au Lesotho durant la période couverte pas mon visa sud-africain, celui-ci continuait de courir et n’était en aucun cas étendu. Elle se leva et disparut par la porte du fond dans les services. Pendant les dix petites minutes durant lesquelles je restai seul devant un hygiaphone désespérément vide, j’eus le temps de comprendre que la situation allait être beaucoup plus délicate que je l’avais espérée, mais ne perdis pas espoir, sachant très bien que tout problème comporte une solution, surtout en terre africaine, épicentre de la palabre et de la débrouille. J’allais sans doute écoper d’une amende et de quelques sermons. Hormis l’incartade touristique au Lesotho, je pouvais justifier d’une situation exceptionnelle par l’explosion de mon moteur et le fait que j’étais resté bloqué quatre semaines à Nelspruit et dans ses environs, dans l’attente de pouvoir récupérer mon Land Rover en parfait état de marche.

Elle revint sans mon passeport et me demanda de la suivre, ce que je fis sans broncher, comprenant que l’heure n’était à faire de l’humour. Je pénétrai dans un petit bureau qui était occupé par un officier des douanes et son assistante. J’étais visiblement en présence du grand Chef à plume, seul autorisé à trancher sur le sort de cet immigré clandestin gaulois qui avait eu l’outrecuidance de vouloir demeurer en Afrique du Sud plus longtemps que la loi ne l’y autorisait. Il faut préciser, car cela doit avoir une certaine importance dans la tournure des évènements, que les deux étaient de couleur noire et que j’étais irréfutablement de race blanche. Ce n’est pas anecdotique quand on connait l’Afrique du Sud et son histoire douloureuse, dont la résurgence est encore bien présente dans la vie sociale du pays et le comportement des différentes communautés qui le constituent.

Il m’expliqua que la situation était grave et que mon visa de trois mois était « overpassed » de huit jours. Il était arrivé à expiration le 26 août et nous étions le 3 septembre. A cet instant, je ne parvins pas à savoir s’il était sérieux, réellement ennuyé de cette situation qui contrevenait à la loi et à ses valeurs les plus profondes, ou s’il jouait un rôle de composition, feignant l’incident diplomatique, pour me soutirer dans quelques instants une somme d’argent liquide afin d’absoudre ma faute.

Le temps se faisait long dans ce minuscule bureau des douanes. Neuf mètres carrés à peine pour décider du sort d’un homme. Le coupable, de nationalité française, la mine penaude, le verbe prolifique et affable, faisait amende honorable et expliquait les circonstances atténuantes qui devaient selon lui prévaloir comme unique défense. L’Officier des douanes, la petite cinquantaine, le regard faux et foncièrement suspicieux, avec cet air des imbéciles qui savent que leur uniforme leur confère le droit de vie ou de mort, s’arrogeait pour la circonstance le double rôle de procureur et de juge, et enfin, son adjointe, frisant la quarantaine, d’un physique pas désagréable mais visiblement passionnée par son apparence, autant que je pusse en juger à la longueur de ses faux ongles et aux subtiles frisettes de sa perruque synthétique. Celle-ci faisait mine d’être occupée, consultant des registres, remuant des papiers d’un air distrait, brassant du vent avec la légèreté d’une mauvaise actrice à qui on aurait confié le rôle de substitut du procureur dans une mauvaise série africaine. Je me demandai ce que je faisais là et compris que les évènements pouvaient se compliquer.

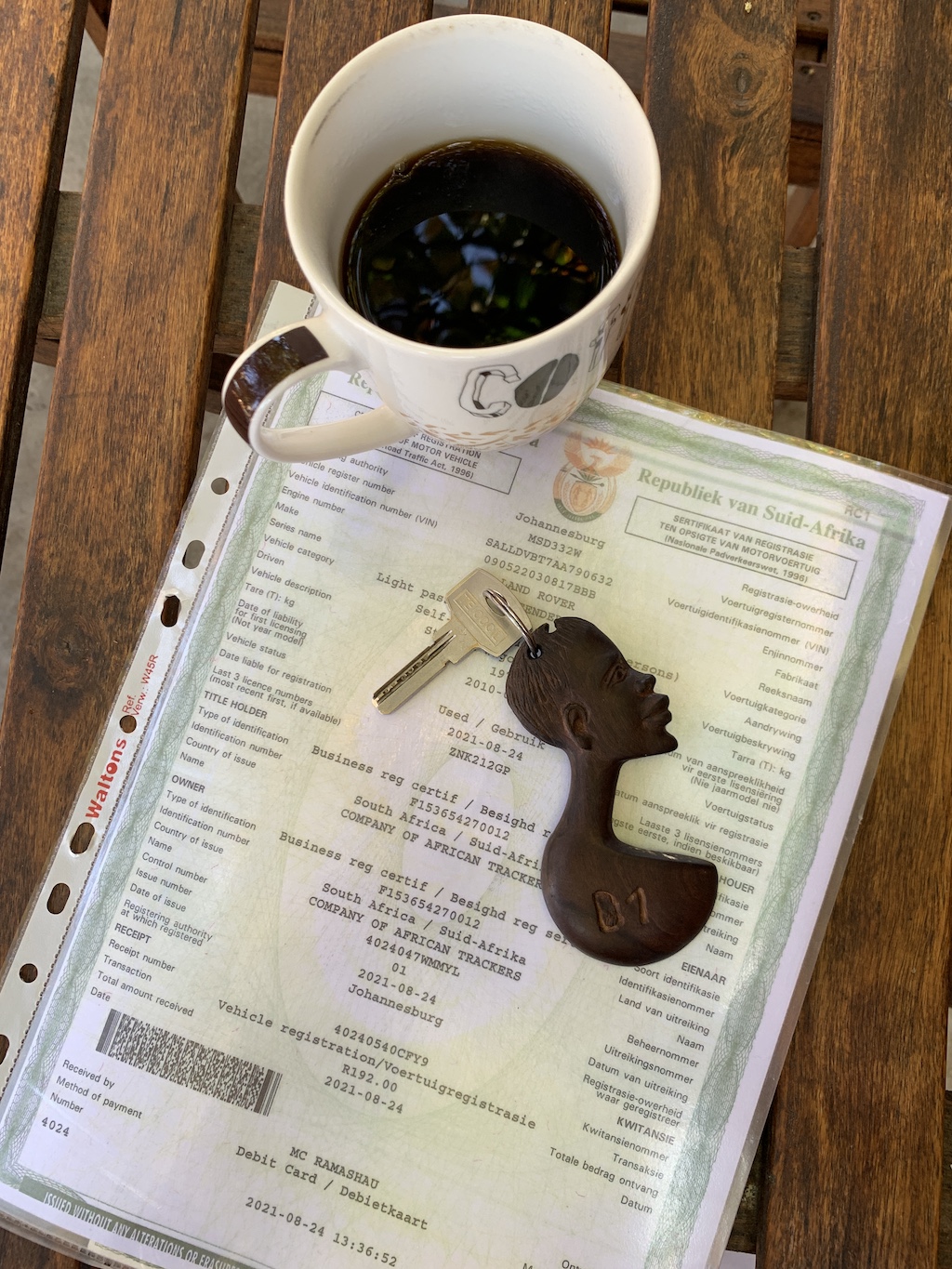

Je passai de longue minutes à lui expliquer que j’avais acheté un véhicule à une société Sud-Africaine, que j’étais entrepreneur, écrivain et globe-trotteur et que dans le cadre de mes activités, mon projet était de voyager dans toute l’Afrique australe pour écrire des « papiers » sur les différents pays, qu’à ce titre j’étais partenaire de la société – African Trackers Company – qui avait fait l’acquisition du véhicule pour moi afin que je puisse voyager, visiter de nombreux lodges et établissements touristiques, et écrire des chroniques de voyages pour leur compte. Je lui expliquai que mon moteur avait littéralement explosé en route alors que je remontais vers Sabie et qu’il était resté en réparation dans un garage de Nelspruit durant un mois. Devant un regard résolument morne, j’expliquai que j’avais dû me procurer un moteur neuf, reconditionner le turbo, changer l’embrayage, et procéder à une ribambelle d’autres réparations qui apparaissaient chaque semaine, à mesure que les mécaniciens découvraient l’ampleur des dégâts. Bloqué à Nelspruit, perdant un temps et un argent considérables, je pensais en toute bonne foi que mon séjour au Lesotho, par la sortie du territoire sud-africain, avait renouvelé automatiquement mon visa touristique ou l’avait étendu d’une période au moins équivalente.

J’eus beau faire feu de tout bois dans mon argumentation, trouver d’autres raison et justifier de ma bonne foi, je sentais que rien n’y faisait et qu’il restait bloqué sur la gravité des faits qu’il me reprochait. Huit jours de dépassement d’un visa touristique. Je n’en revenais pas et ne parvenais toujours pas à le prendre au sérieux. J’avais l’impression d’être la victime d’une caméra invisible.

Face à ses accusations qui tournaient en boucle, je compris assez vite que j’avais affaire à un fonctionnaire borné, peu conciliant et encore moins imaginatif, qui avait sans doute envie de faire un exemple ou de se payer un petit blanc, absolument dénué de la moindre empathie à l’égard de son prochain. Quand je lui demandai qu’elle pût être la solution qu’il proposait, m’attendant à ce qu’il me parle d’amende, en me sortant une somme d’argent conséquente qui aurait eu le mérite de laver mon affront et de me servir de leçon, celui-ci m’expliqua que la sanction était tout bonnement un bannissement de cinq ans. Interdiction de revenir en Afrique du Sud durant cinq années. Cela me parut tellement énorme que je ne parvins pas à le prendre au sérieux.

Je lui expliquai pour la énième fois, avec cœur et conviction, que mon projet d’écrivain-voyageur était de rejoindre Cape Town pour revendre ma voiture après un périple de quatre ou cinq mois, afin de publier mon second livre traitant de mes aventures africaines. Un néon avec l’enseigne « Rien à foutre » semblait clignoter dans son regard tandis que je débitais mes arguments et proposais de lui fournir toutes les preuves de mon immobilisation durant un mois, facture et attestation du concessionnaire Land Rover à l’appui. Il faisait mine de réfléchir mais n’en démordait pas : je devais être banni d’Afrique du Sud, selon les termes prévus par la Loi, comme l’eût été un travailleur immigré Mozambicain ou Zimbabwéen, en pure illégalité, qui aurait été raflé par la police et reconduit à la frontière. Le mélange des genres, l’excès du châtiment et le sentiment d’injustice que j’éprouvais, durant les quarante-cinq minutes durant lesquelles je restais planté sur une chaise en face de cet abruti, me parurent hors de proportion et tout bonnement hallucinants.

Je compris finalement qu’il ne lâcherait pas l’affaire et qu’il était accroché à sa sanction de bannissement, s’appuyant sur une loi débile qui avait été voté sous l’ère du Président Zuma, afin de lutter contre l’immigration illégale, qui prenait à l’époque des proportions incontrôlables. Le même Zuma qui s’est livré récemment à la justice, après avoir épuisé toutes les voies de recours, accusé d’avoir détourné avec sa clique politique et familiale – le népotisme étant affaire courante en Afrique – des dizaines de millions de dollars de fonds publics, spoliant son pays de manière éhonté et notoire. Le même Zuma aussi, dont les partisans ont déclenché des émeutes et des pillages, mettant le pays à feu et à sang, à l’époque où je m’éclipsais au Lesotho. C’est par ce grand défenseur de la vertu et du bien commun que je me trouvais marqué au fer rouge, avec ce qui ressemble à une « auto-extradition » avec la complicité des pires crapules que l’Afrique du Sud ait connues depuis la fin de l’Apartheid, en 1994.

To make a long story short, comme on dit en anglais, j’écopais au final d’un an d’interdiction de territoire Sud-Africain, condamnant de fait tout retour possible d’ici quelques mois pour achever mon voyage en Afrique du Sud et pouvoir revendre mon Defender, dans l’espoir de rentrer dans mes fonds et poursuivre ma vie nomade sous d’autres formes.

L’abruti, car il faut bien appeler un chat, un chat, même lorsqu’il se dissimule sous un respectable uniforme, sortit de son bureau avec l’impression satisfaite d’avoir été d’une grande magnanimité à mon égard, en réduisant ma peine de cinq à une année de bannissement.

Après avoir relaté cette histoire invraisemblable à des amis sud-africains, que je n’étais donc pas prêt de revoir de sitôt, tous s’accordèrent sur le fait que ce fonctionnaire avait fait un zèle excessif et anormal, dans un pays où ce genre de choses lorsqu’elles surviennent se règlent par une amende officielle ou un bakchich officieux. J’avais sans doute commis l’erreur, lors de ce long tête-à-tête, ne sachant plus comment plaider ma cause, de lui avoir proposé de régler cela par la voie financière, en me faisant payer une amende comme cela est le cas dans une ribambelle de pays que j’ai traversée. La véritable erreur ne fut pas tant de lui parler d’argent, mais de ne pas l’avoir pris à part, sans la présence de son adjointe, pour lui proposer de s’arranger autrement, de la main à la main, en y mettant des formes, arguant de sa grande mansuétude pour ne pas heurter sa sensibilité de corrompu.

Rien ne sert de refaire l’histoire à la lumière de toutes les informations ultérieures, les choses avaient été dites, les faits étaient là, la sanction me tomba comme une douche froide sur les épaules. Il était sorti du bureau, prétextant des affaires plus urgentes, laissant le soin à son adjointe de mettre en musique ce bannissement de douze mois. Je devais donc foutre le camp d’Afrique du Sud, sur le champ, et ne pas y revenir pendant un an.

Je ressortis pour le moins sonné et avec la rage au ventre, face à cette débilité bureaucratique, sans doute l’une des choses qui m’horripile le plus au monde. Il me restait maintenant à espérer obtenir mon visa pour le Mozambique, ce qui n’était pas gagné car le risque avait été soulevé lors de mon entretien avec l’Abruti en chef, celui-ci craignant que je sois refusé d’entrée sur le territoire Mozambicain et me retrouve de fait coincé entre deux frontières, sans pouvoir avancer ni reculer dans mon voyage. Évidemment, il eût été plus commode pour lui que je n’aie pas de voiture, car un bon vol de retour vers la France était la solution idéale. Or, comme je me trouvais avec un encombrant véhicule, que je refuserai à coup sûr d’abandonner sur le parking d’un poste douanier, dans un no man’s land entre deux pays peu accueillants, cela compliquait son schéma punitif.

Essayant de prendre un peu de recul sur les évènements qui venaient de survenir et de mettre un brin d’humour dans tout cela pour alléger mon humeur, évitant de trop penser pour l’heure aux conséquences et au différents scenarii qui s’offraient désormais à moi, je songeais à Tom Hanks, dans cette comédie dramatique réalisée par Spielberg – Le Terminal – où il interprétait le rôle de Viktor Navorski, bloqué à l’aéroport JFK à New York et obligé de vivre dans une salle désaffectée de l’aéroport. Ce scenario fut tiré d’une histoire vraie, celle d’un réfugié iranien sans papier qui fut déchu de sa nationalité, et qui fut contraint de vivre dans l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle durant… dix-huit ans !

Il n’y avait pas trop à s’en faire, j’avais encore mes papiers et la France ne m’avait pas encore déchu de ma citoyenneté, et puis cela ferait sans doute une chronique de voyage croustillante pour mon prochain ouvrage.

En remontant dans ma voiture, encore sonné par cette décision absurde et excessive, me revint à l’esprit ce proverbe chinois qui dit : « Vous ne pouvez empêcher les oiseaux de chagrin de survoler vos têtes mais vous pouvez les empêcher d’y faire leur nid. »

Je devais rester positif et concentré. La priorité absolue était désormais d’être admis au Mozambique. La procédure d’appel ou un éventuel changement d’itinéraire pouvaient attendre. Ce serait un nouveau problème à régler lors que j’aurai la tête froide.

Toujours est-il que je n’en menais pas large en me dirigeant vers les douanes mozambicaines, percevant d’emblée une tout autre ambiance et organisation. Je venais de quitter le monde anglo-saxon, avec ses règles, sa rigidité et son manque de créativité, pour aborder le Mozambique où dominait une certaine décontraction, et où la débrouillardise et l’improvisation sont des sauf-conduits indispensables.

Je me garais sur le parking et pénétrai sans tarder, avec une boule dans le ventre, dans la grande salle de la douane où régnait un certain désordre qu’il me fallut instinctivement décrypter. Pas de doute, j’étais maintenant en Afrique, dans une partie du continent particulièrement démunie mais attachante, où les humains finissent toujours par s’entendre, à force de palabre et de sourire désarmant, sans se cacher derrière des décrets présidentiels ou la rigidité amidonnée d’un uniforme. L’avenir n’allait pas tarder à me le confirmer.

J’ai appris par expérience que régler un problème en une terre étrangère n’est jamais une chose simple, mais le régler dans un pays où l’on ne parle pas la langue, surtout lorsqu’il s’agit d’obtenir un sésame qui permet de poursuivre son rêve, complique considérablement les choses. Mon problème du moment était donc d’obtenir le sacro-saint visa d’une durée d’un mois qui me permettrait d’aller me balader dans toute la partie sud du Mozambique jusqu’à Beira, où je bifurquerai pour remonter plein nord vers le Malawi.

J’avoue que je serais bien allé explorer le nord du Mozambique, différent, éloigné des lieux touristiques, plus sauvage, mais la situation y était instable et préoccupante. Dans la région du Cabo Delgado, au nord-est du pays, les islamistes s’étaient emparés de la ville de Palma quelques mois auparavant, des décapitations avaient été perpétrées sur la population, les exactions et les heurs y étaient encore nombreux. Il faut avouer que pour un écrivain-voyageur, le fait de passer au journal de 20h entouré de Djihadistes réclamant une dédicace sous la menace d’un Kalachnikov aurait une certaine allure et constituerait une très belle opération de promotion pour accroître les ventes d’un livre de voyage, surtout traitant de liberté, mais je dois avouer – après réflexion – que je préfère des moyens plus homéopathiques pour perdre la tête : l’amour, l’alcool, l’ivresse du voyage.

C’est décidé : je me cantonnerai à la partie sud du Mozambique et ne solliciterai pas les services diplomatiques pour venir à mon secours.

Dès mon entrée, je repérai une vieille dame hors d’âge et sa fille d’une quarantaine d’années, leur ressemblance ne laissant aucun doute sur leur lien de parenté. Elles étaient penchées sur un comptoir en train de déchiffrer un formulaire en portugais et s’escrimaient à convaincre un vieux stylo, au tempérament capricieux, de leur accorder ses ultimes faveurs et de bien vouloir inscrire leur numéro de passeport et leur état civil. De toute évidence, le Bic, qu’un agent des douanes pointilleux avait pris soin de relier à une ficelle attachée à la table, afin qu’il ne disparaisse pas, semblait rétif à la tâche et d’humeur ronchonne. Qui peut comprendre le désarroi d’un stylo rêvant de rouler sa bille sur des lettres d’amour ou prédestiné à des prises de notes estudiantines sur des sujets passionnants, mais contraint de demeurer à perpétuité dans une douane bordélique de l’un des pays les plus pauvres au monde, rendant service à des milliers d’inconnus ingrats, sans un merci ni un au-revoir, passant toute sa vie à remplir des demandes de visas pour des gens provenant de pays où il n’ira jamais et dénué de toute espoir de pouvoir un jour, sur ses vieux jours, aller jeter l’encre sur une plage de rêve du Mozambique, lui qui avait voyagé – par formulaire interposé – vers toutes les destinations possibles de ce pays.

Me rapprochant de ces deux dames à l’allure occidentale, tout occupées à leurs travaux d’écriture, je les saluai et leur demandai qu’elle était la marche à suivre pour la demande de visa. Il fallait visiblement poireauter devant un guichet vide, en attendant que quelqu’un surgisse pour obtenir le fameux formulaire et montrer patte blanche, si je puis m’exprimer ainsi.

Une dizaine de minutes plus tard, alors que je commençai à m’impatienter et à remettre en cause les indications de mes nouvelles amies, un jeune officier des douanes, de haute stature mais à l’allure quelque peu hautaine, me demanda d’un simple hochement de tête et d’un regard inquisiteur ce que je souhaitais. J’eus envie de plaisanter en lui indiquant que je prendrai bien une bière bien fraîche et quelque chose à me mettre sous la dent, mais je ravalai mon trait d’esprit et fis profil bas. Je ne pouvais me permettre le luxe de repartir vers l’Afrique du Sud et mon sort tout entier reposait entre les mains et le bon vouloir de ce douanier endimanché. Il m’écouta en fronçant les sourcils. Je compris instantanément que son niveau d’anglais était certainement aussi modeste que ses émoluments de fonctionnaire. Il se contenta de me débiter d’un air suspicieux une salve de questions, tout en tournant les pages de mon passeport truffé de tampons : qu’est-ce que je venais faire au Mozambique ? Qu’est-ce que j’avais fait en Afrique du Sud ? Où je comptais séjourner ? Combien de temps j’envisageais rester dans le pays ? Où comptais-je aller après ?

Cela m’a toujours fasciné, à chaque fois que j’entrais dans un pays, à fortiori les plus pauvres et les moins touristiques, de devoir subir un interrogatoire pointilleux, comme si l’on me suspectait d’être un espion à la solde de l’État français. Ce sont les pays qui ont le plus besoin de devises et de développer leur industrie touristique, qui imposent le plus de tracasseries à l’entrée et limitent les visas à un seul mois, trente petits jours qui passent bien vite (contrairement à trois mois comme le font les pays recevant des flopées de tourisme chaque année). Pourquoi se priver de deux mois potentiels de recettes et dresser des herses administratives aux frontières quand on cherche cruellement à financer l’économie d’un pays ? Cela restera un mystère pour moi…

Le bel éphèbe arborant fièrement son badge « Imigração » finit par disparaître avec mon passeport par une porte dérobée. Dix minutes supplémentaires à poireauter en me demandant à quelle sauce j’allais désormais être mangé, et il réapparut en me demandant de le suivre. Une fois de plus, j’eus le malencontreux privilège, dont je me serais bien passé, d’être présenté à un autre grand chef à plume, régnant sur ce bout de frontière, côté mozambicain cette fois-ci. Mon sort progressait lentement mais en fréquentant les cimes de la hiérarchie policière de chaque pays…

Je me retrouvai en tête-à-tête avec petit monsieur, au visage souriant et sympathique, parlant un anglais impeccable mais enrobé d’un accent portugais qui m’aurait incité à ne pas le prendre au sérieux, si ma situation n’avait pas été aussi délicate. Son regard était vif et il faisait preuve d’une autorité naturelle. Ces adjoints le regardaient avec déférence et nul besoin de sortir de Saint Cyr pour comprendre que la décision qu’il devait prendre à mon égard allait être suivie comme parole d’Évangile.

Il m’expliqua qu’il avait un problème avec moi et que je le mettais dans une situation compliquée en me montrant le tampon de la douane sud-africaine indiquant que mon visa avait expiré depuis huit jours et que j’avais dû être banni pour cinq années. Je le corrigeai en lui indiquant que j’avais écopé d’une seule année mais que j’allais faire appel de cette décision inique qui contrecarrait mes projets de voyage. Il rejeta mon argumentation d’un revers de manche, en m’indiquant que la procédure d’appel pouvait prendre des mois et que les autorités sud-africaines ne déjugeraient jamais le responsable de la douane de Lebombo.

Il m’expliqua que je le mettais au pied du mur car s’il ne m’accordait de visa, qu’allais-je devenir, ne pouvant faire marche arrière.

« Qu’est-ce qui me garantit que vous serez sorti du Mozambique dans un mois ? » me demanda-t-il en m’entraînant dans son bureau. Face à une grande carte murale de l’Afrique australe, il m’interrogeât sur le parcours que je comptais faire dans les prochains mois, après que je lui eusse expliqué mon voyage autour du monde et mes projets d’écriture. J’eus franchement envie de lui dire que je n’avais pas quitté une vie confortable en France et particulièrement heureuse à Paris, ville que des centaines de millions de personnes rêvent de découvrir un jour, pour me transformer soudainement en immigrant clandestin, rêvant de me terrer au Mozambique, pays dépourvu de tout, en commençant par le sens de l’hospitalité de ses douaniers. Il faut bien avouer que c’eût été mal venu, au vu des circonstances.

Je faisais feu de tout bois et tentai de le rassurer, mais il arguait du fait qu’en période de Covid, la situation à chaque frontière était compliquée et que je n’étais pas à l’abri d’une fermeture inopinée de l’une d’entre elles. Ce en quoi je ne pouvais lui donner tort.

Au moment de notre discussion, j’ignorais juste une information cruciale qui m’aurait cisaillé les jambes et le moral si j’en avais eu connaissance : La frontière du Malawi où je comptais me rendre après le Mozambique avait ses frontières bouclées et le Zimbabwe, qui constituait mon plan B, mon scenario de repli, avait fermé ses frontières terrestres, ne maintenant qu’un pont aérien avec certains pays limitrophes. Je n’apprendrai que trois jours plus tard que j’étais dans une souricière, comprenant que ce voyage itinérant par la route allait rudement se compliquer. Mon Land Rover, que j’avais acquis pour être mon véhicule vers la liberté, était devenu une véritable contrainte qui m’empêcherait de voyager à ma guise, de sauter par-delà des frontières impossibles comme je l’aurais fait avec un simple billet d’avion et, qui plus est, de rebrousser chemin pour pouvoir le revendre à Cape Town, comme je l’avais prévu.

A cet instant, coincé dans le bureau des douanes mozambicaines, ma chance résida dans le fait que ce petit monsieur, malin et affable, ignorât comme moi la réalité de la situation à l’autre bout du pays.

Après moult hésitation, il tendit mon passeport à la jeune femme qui faisait le pied de grue à l’entrée de son bureau, en attendant les ordres, et lui indiqua en portugais que j’avais le feu vert pour passer un mois au Mozambique. Je le remerciais chaudement et filai sans demander mon reste. Il ne restait plus qu’à mettre en musique cette décision.

La jeune agente des douanes, au visage à demi masqué mais dont les yeux me laissaient deviner une jolie fille, me tendit un formulaire à remplir tout en me proposant un stylo à bille. Après un rapide coup d’œil, celui-ci devait être l’oncle ou le grand-père de celui dont s’étaient servies mes amies britanniques, quelques minutes auparavant. Je suis sûr que j’aurais pu en tirer un bon prix dans une brocante de Maputo, prétextant qu’il avait appartenu à Samora Machel, le premier Président élu du Mozambique lors de l’Indépendance du pays en 1975. Rien ne semblait indiquer le contraire. Son bout mâchouillé prouvant l’impatience de son propriétaire d’accéder à la libération du pays. La sécheresse apparente de son encre datant cet évènement plus sûrement qu’une expertise scientifique au Carbone 14, quant à la véracité de mes dires, le fait qu’il soit désormais propriété des Douanes, c’est-à-dire de la république du Mozambique, dans un état ayant conquis son indépendance avec la bénédiction de l’URSS, de Cuba et de la Yougoslavie, suffit à démontrer sa provenance !

Je me rabattis sur un Bic quatre couleurs qui traînait dans mon sac et fis mes devoirs avec un niveau de concentration dont je me croyais incapable. J’avais pris soin, durant mon attente interminable, de réserver sur Booking.com une chambre dans un petit hôtel de Maputo, afin d’avoir une adresse à inscrire dans la rubrique devant indiquer mon lieu de résidence au Mozambique. Cette question m’a toujours parue saugrenue, bien que je la retrouve systématiquement dans tous les pays où je voyage. Comme si chaque touriste pénétrant dans un nouveau pays allait se contenter du premier hôtel qu’il trouve, s’interdisant de visiter d’autres lieux, de dormir dans d’autres hôtels, de louer des chambres Airbnb ou de dormir chez l’habitant, au gré de ses envies, de son itinéraire touristique et de ses aléas de séjour. Bref ! Ce n’est pas le sujet et je ne suis pas là pour refaire le monde, me contentant juste de le parcourir le plus librement du monde. Que de papiers imprimés et remplis laborieusement par des millions de personnes, que d’heures dépensées dans le monde pour satisfaire la bêtise de bureaucrates, afin d’agréger des informations inutiles qui ne seront jamais lues par personnes.

Une fois le formulaire rempli avec le même soin que si ma vie en dépendait, je rejoignis la jeune fonctionnaire, lui tendant l’ensemble de mes papiers en m’imaginant au bout de mes peines. Elle disparut avec mon dossier dans les services, puis revint avec son collègue, le douanier-modèle. Ils me demandèrent comment je comptais régler mon visa, en Rands Sud-Africains ou en Dollars américains. Je leur demandai le prix du fameux sésame, car le responsable de mon bannissement côté sud-africain, l’Abruti en chef en me vouant aux gémonies m’avait annoncé que les Mozambicains, si jamais ils m’accordaient le visa, allaient me soutirer la somme de 3000 rands, soit plus de 170 euros pour l’avoir pris à la frontière et pas de manière anticipée auprès de l’ambassade, comme il se devait. Cette somme qui frise l’extorsion de fonds m’avait été confirmée par la vieille dame anglaise à qui l’on réclamait 150 euros pour apposer le visa sur son passeport. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’on me répondit « 50 dollars », tout en me précisant qu’ils n’acceptaient pas la carte de crédit. Visiblement le prix du visa mozambicain était aléatoire et se déterminait à la tête du client. La mienne faisant partie de la promotion du jour et du cours officiel. J’avais prévu le coup et sortis un magnifique billet de 50$ que je leur tendis.

Je failli défaillir lorsqu’après l’avoir inspecté sous toutes les coutures, il me le rendit avec l’air d’un ancien faux-monnayeur à qui on ne la fait plus, m’indiquant que c’était un billet de 2013 et qu’il ne pouvait l’accepter. Je n’en revins pas. Les bras m’en tombaient tout bonnement. A chaque fois que j’avais l’impression de progresser d’un pas vers l’étape suivante, de me rapprocher du Mozambique, une nouvelle difficulté se présentait et j’avais la sensation quelque peu décourageante de reculer de deux pas. J’ignorais qu’il existait une date de péremption sur les billets de cinquante dollars. Je lui assurai que ce billet était accepté dans la plupart des pays du monde et que nous ne parlions pas d’un exemplaire de 1873 qui n’aurait intéressé que des collectionneurs. Il ne voulut rien savoir. Ayant liquidé l’essentiel de mes Rands sud-africains, je lui proposai d’aller voir dans ma voiture si je disposais de billets « plus frais », de dollars disposant d’une « date limite de consommation » plus acceptable pour lui. Il opina du chef et je repartis inspecter les quelques dollars que j’avais répartis dans des planques sécurisées du Land Rover Defender et dans mes bagages, en prenant soin de ne pas me faire repérer.

Nouveau coup du sort : l’ensemble de mes billets, qu’ils fussent d’un, de vingt ou de cinquante dollars étaient tous marqués de l’année 2013. De retour au comptoir où m’attendaient mes deux camarades douaniers, experts en monnaies anciennes, je leur fis part de la mauvaise nouvelle. Allais-je être refusé d’entrée au Mozambique parce que j’avais en ma possession des billets de plus de sept ans ? Existait-il dans ce pays gouverné, depuis l’indépendance de 1975 par un régime d’obédience communiste, ayant toutefois renoncé à la doctrine marxiste pure et dure, une loi qui faute d’interdire les US dollars exigeât que les coupures soient toutes de l’année en cours, subterfuge monétaire pour limiter l’entrée de devises étrangères ?

Devant ma mine déconfite, il décida d’accepter le paiement par carte et envoya sa jolie collègue chercher un appareil de paiement. Après avoir saisi mon code PIN, nous attendîmes une vingtaine de secondes que quelque chose se passât. Un ticket en sortie indiquant que la transaction avait échouée. De toute évidence, le problème venait du réseau de communication. Je passe ici sur les détails et les pensées qui m’accaparèrent durant les trois autres tentatives que nous fîmes pour que le paiement des cinquante dollars puisse passer par voie électronique. A chaque fois, rejet catégorique du terminal point de vente. A chaque fois, une élévation de mon degré d’angoisse sur l’échelle de Richter, qui mesure l’intensité du séisme que je vivais intérieurement, se manifestant de manière exponentielle au fur et à mesure que les heures passaient, sans parvenir pour autant à lézarder les murs de ce poste douanier que j’aurais voulu, à cet instant, voir voler en éclat. A la cinquième tentative, allez savoir pourquoi, l’appareil sur lequel mes empreintes avaient presque laissé des traces visibles, à force d’enfoncer furieusement les quatre touches de mon code personnel, cracha enfin un ticket attestant du paiement des cinquante dollars. Un autre grand pas venait d’être franchi. J’avais la bénédiction du grand Directeur de la douane de Bassano Garcia. J’avais rempli tous les formulaires nécessaires et réglé de manière électronique les cinquante dollars du visa. Qu’est-ce que les Dieux allaient pouvoir inventer de nouveau pour se jouer de moi et me retenir encore un peu, tel un funambule en équilibre précaire sur cette ligne de démarcation, épaisse comme un fil qui sépare deux pays si différents et que les hommes ont appelé une frontière ?

Qu’existe-t-il de plus cauchemardesque pour un voyageur au long cours, comme moi, obsédé de liberté, que le franchissement d’une frontière en temps de Covid, c’est-à-dire de rabougrissement, de pandémie de peur où les gouvernements rêvent que les citoyens se calfeutrent chez eux, se distancient pour finalement s’immobiliser durablement, le temps que l’orage sanitaire passe ou qu’ils aient installé durablement les moyens de contrôle de leur population ?

La jolie employée des douanes, qui m’avait gratifié d’un service personnalisé depuis que son patron avait accordé, presque par dépit, un visa d’un mois à ce trublion globe-trotter, disparut et revint quelques minutes plus tard avec mon passeport, qu’elle me montra et sur lequel était collé l’un des plus beaux visas qu’il m’ait été de voir dans ma vie. Elle disparut à nouveau et réapparut de l’autre côté des guichets vitrés, là où s’affairait une demi-douzaine d’agents. Elle me fit signe d’approcher et murmura quelques instructions à sa collègue qui régnait d’une main de fer sur une demi-douzaine de tampons-encreurs et sur le sort peu enviable d’un français qui n’en menait pas large depuis plus de trois heures.

J’avais donc franchi toutes les étapes et disposais maintenant d’un magnifique visa aux tons vert, avec ma photo intégrée, du travail d’orfèvre, et il ne me manquait plus que le tampon attestant de mon entrée au Mozambique, ce qui était une formalité sur le point d’être réglée par une main féminine, gracieuse mais assurée, ayant laissé passer des milliers de voyageurs avant moi, qui ne bénéficiaient pourtant pas des bonnes grâces du grand chef.

Mais c’était aller un peu vite en besogne et faire preuve d’un excès d’optimisme, sachant que j’avais encore toute la paperasse à faire au guichet Veículos pour enregistrer ma voiture et pouvoir sortir de la douane sur quatre roues et pas seulement à pied. Or, mes mésaventures survenues de longs mois auparavant à la frontière du Pérou et du Chili (que les lecteurs de mon premier livre ont en mémoire) m’ont démontré que le véhicule peut être interdit de sortie ou d’entrée sur un territoire alors que son conducteur y est aimablement convié.

A voir la Reine des tampons, derrière sa vitre, tourner et retourner les pages de mon passeport en tous sens, je devinai qu’il y avait une nouvelle anomalie. Cette histoire n’en finirait donc jamais ? Ne parlant visiblement pas un traitre mot d’anglais, elle renonça par avance à m’expliquer ce qui n’allait pas et préféra rejoindre sa collègue. Cinq minutes plus tard, elles firent leur réapparition, mon passeport ayant changé de main. La jolie douanière m’expliqua qu’il manquait un tampon sur mon passeport et qu’en dépit du sceau rectangulaire signifiant que j’étais sous le coup d’une procédure de bannissement de la part des Services de l’immigration Sud-Africain, rien n’attestait que j’étais bien sorti de leur territoire. La logique forçait le respect : je ne pouvais recevoir un sceau marquant mon entrée au Mozambique tant que je n’affichais pas le fait que je n’étais plus en Afrique du Sud. Mes quatre-vingts kilos, ma mine bronzée, mon air sympathique et mon humour gaulois à deux balles ne leur suffisaient pas pour attester de ma présence au Mozambique. Cela devait être enregistré dans mon passeport par un modeste mais indispensable tampon de la douane Sud-Africaine avec une date sous le mot Departure.

Il fallut donc que je reparte au poste frontière sud-africain en expliquant aux policiers et douaniers que les Mozambicains étaient disposés à m’accorder mon visa mais m’avaient renvoyé, car il manquait un tampon du côté sud-africain. L’affaire fut réglée en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire et je repartis en direction de la douane du Mozambique retrouver tous mes nouveaux amis. Voyant le sceau sud-africain et le mot magique Departure, je n’eus pas à faire la queue et l’on me tamponna illico mon passeport en date du 3 septembre.

A ma grande surprise, les formalités d’entrée de mon Defender furent rapides et efficaces, je m’acquittai d’une somme modique et reçu une copie carbonée de mon certificat d’importation temporaire de véhicule. Lorsque l’employé me rendit mes documents en me gratifiant d’un tonitruant Bem-vindo, j’eus envie de prendre mes jambes à mon cou et de démarrer en trombe avant que quelqu’un y trouve quelque chose à redire et me gâche cette bienvenue franche et énergique.

Dans de telles circonstances et durant tout le trajet qui me séparait de Maputo, la Capitale, où je comptais passer la nuit, je repensais aux évènements qui venaient de se produire, me demandant si tout cela n’était qu’un malheureux enchaînement de purs hasards sur lequel j’aurais pu agir en étant mieux préparé ou plus attentif, ou si j’avais été l’acteur principal et infortuné d’un vaste scenario prédestiné, dont le sens m’apparaîtrait un jour. Quelle leçon devais-je maintenant tirer de cet enchevêtrement de causes hasardeuses et d’effets logiques ? Ou à l’inverse, quelles raisons secrètes ou volonté divine avaient prévalues pour me faire changer ainsi mon projet de voyage et m’empêcher de retourner en Afrique du Sud ?

Était-ce un simple amas de faits d’une triste réalité ou y avait-il un message à percevoir dont la subtilité m’échappait ?

Suis le premier rôle de mon propre film, dans lequel j’occupe également les fonctions de producteur et de réalisateur, artiste d’une nouvelle vague dont le scenario s’écrit à mesure que j’avance ? Ou bien suis-je la marionnette d’un spectacle écrit par d’autres, par des forces mystérieuses de l’Univers, qui me laissent parfois quelques courtes minutes d’improvisation, en veillant que je ne sorte pas du chemin qui m’est destiné, en m’agitant cette lanterne que l’on nomme le Libre-arbitre, pour laisser croire à Guignol qu’il est responsable de sa liberté et de son propre salut.

Je relus quelques jours plus tard cette pensée de Pascal qui résume parfaitement mon état d’esprit, à l’heure où j’écris ces lignes :

« Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l’éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis, et même que je vois, abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent, je m’effraie et m’étonne de me voir ici plutôt que là, car il n’y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m’y a mis ? Par l’ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ? »

Quelle histoire…tu t’en es bien tiré. Mais j’ai comme l’impression que ce genre d’incidents fait partie de ton aventure, en lui donnant un peu de piments pour casser la monotonie des indubitablement beaux paysages que tu traverses.

En tout cas ravi de te lire, comme toujours, et impatient de prendre connaissance de la suite de ton périple.

Bonne route Amigo !

J’aimeAimé par 1 personne

Heureux qui comme Ulysse à fait un beau voyage 💛💚💛💚💛💚

J’aimeAimé par 1 personne

Je vais me relire désormais. ..🤔j’ai horreur de faire des fautes d’orthographe 😂😂😂donc » a fait » et là c’est bien fait 💚🌴💚🌴💚

J’aimeAimé par 1 personne